○庄内町介護保険条例施行規則

平成17年7月1日

規則第72号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第6条)

第3章 被保険者(第7条―第11条)

第4章 認定(第12条―第18条の5)

第5章 介護給付(第19条―第29条の2)

第6章 保険給付の制限等(第30条―第34条)

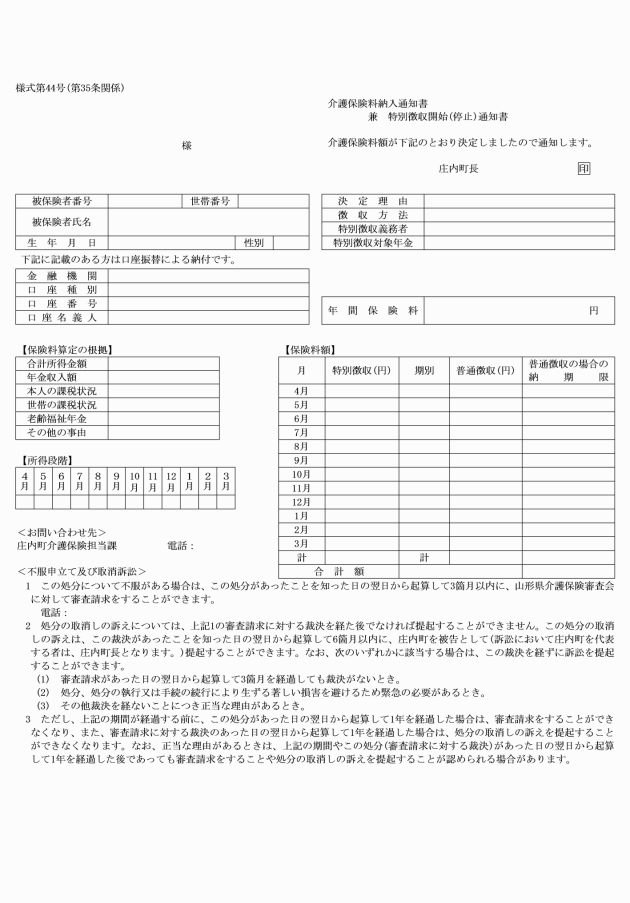

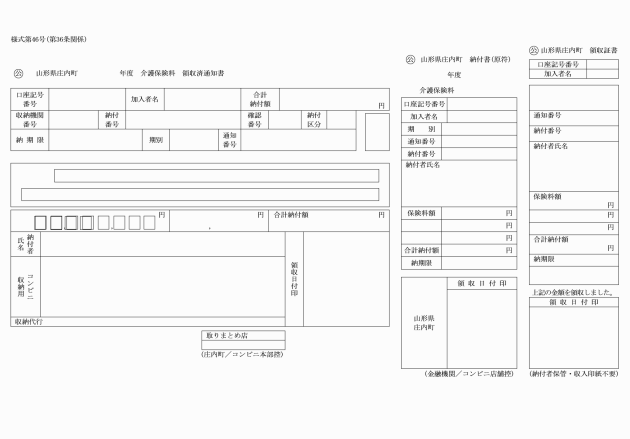

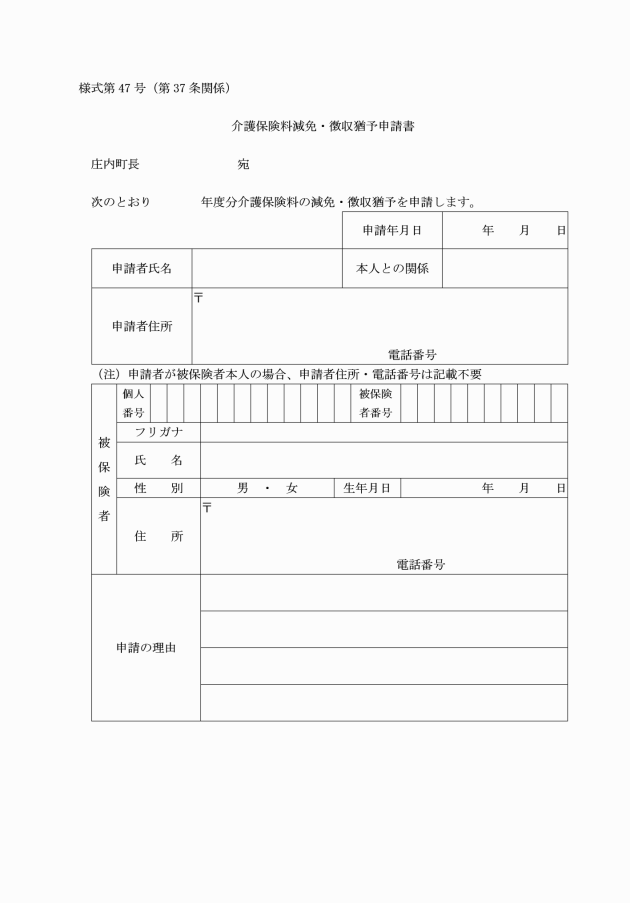

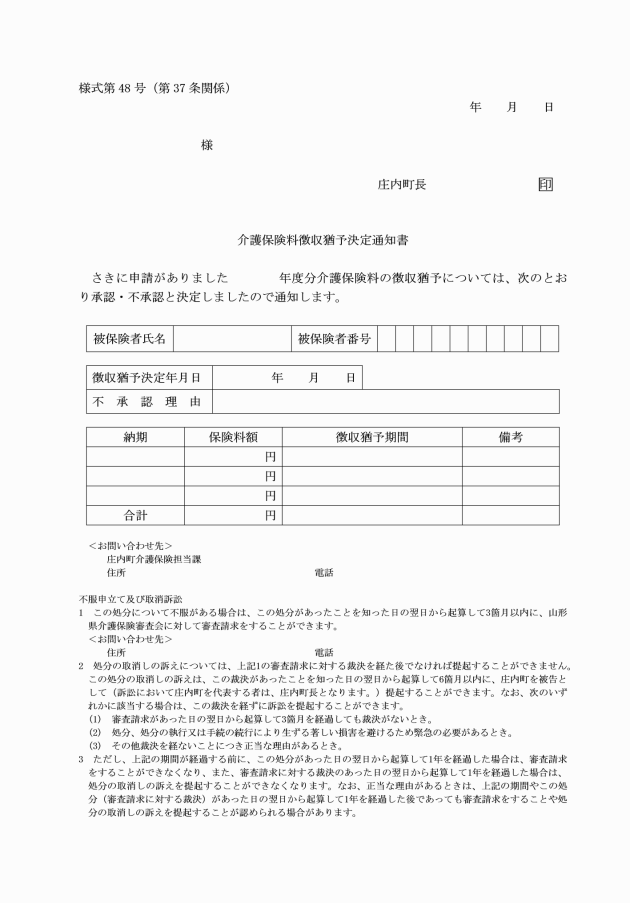

第7章 保険料等(第35条―第40条)

第8章 委任(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。第25条及び第26条において「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び庄内町介護保険条例(平成17年庄内町条例第114号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、庄内町における介護保険事業の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 介護認定審査会

(合議体の数等)

第2条 政令第9条第1項に定める合議体(以下「合議体」という。)の数は、3とする。

2 1の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の長等)

第3条 合議体の会議は、合議体の長が招集し、会議の議長となる。

2 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって、合議体の長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(関係者の出席要求)

第4条 合議体の長は、認定審査のために必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。

(生活保護の被保護者に係る要介護認定等)

第5条 庄内町介護認定審査会(次条において「認定審査会」という。)は、介護保険の被保険者でない満40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について、審査及び判定を受託できる。

(会議の非公開)

第6条 認定審査会の会議は、非公開とする。

第3章 被保険者

(第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の届出)

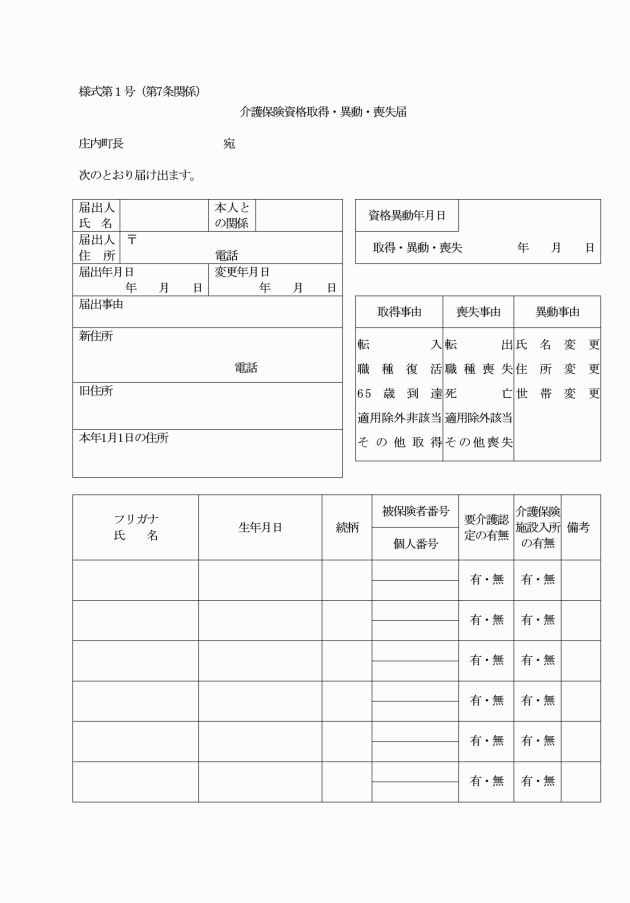

第7条 法第12条及び省令第171条に規定する届出をする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)による。

(受給資格証明書等の交付)

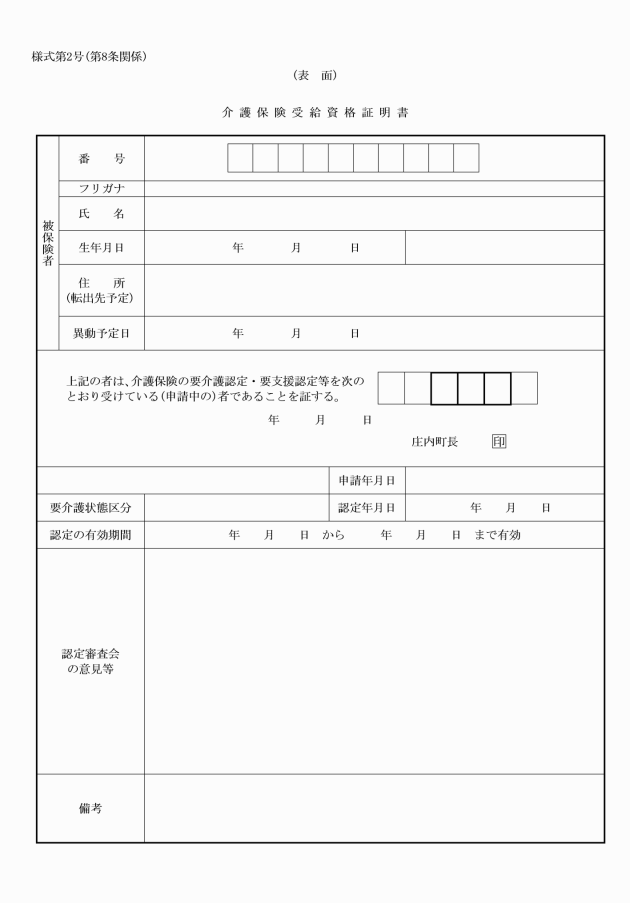

第8条 介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)について、法第11条第1項の規定により資格を喪失するため介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の提出があった場合は、当該被保険者に対し介護保険受給資格証明書(様式第2号)を交付する。

第9条 削除

(被保険者証の交付申請)

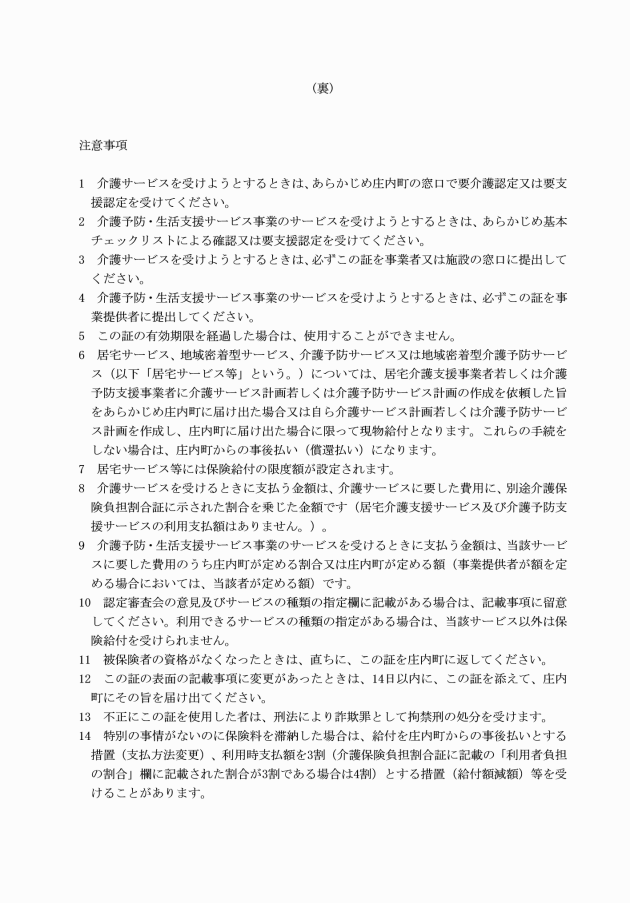

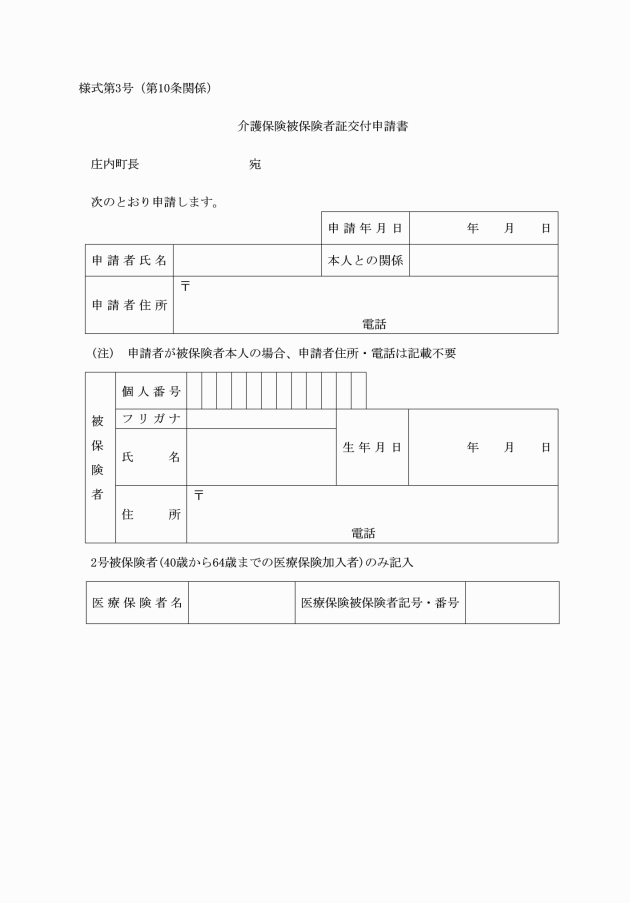

第10条 省令第26条第2項の規定により被保険者証の交付申請をする者は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

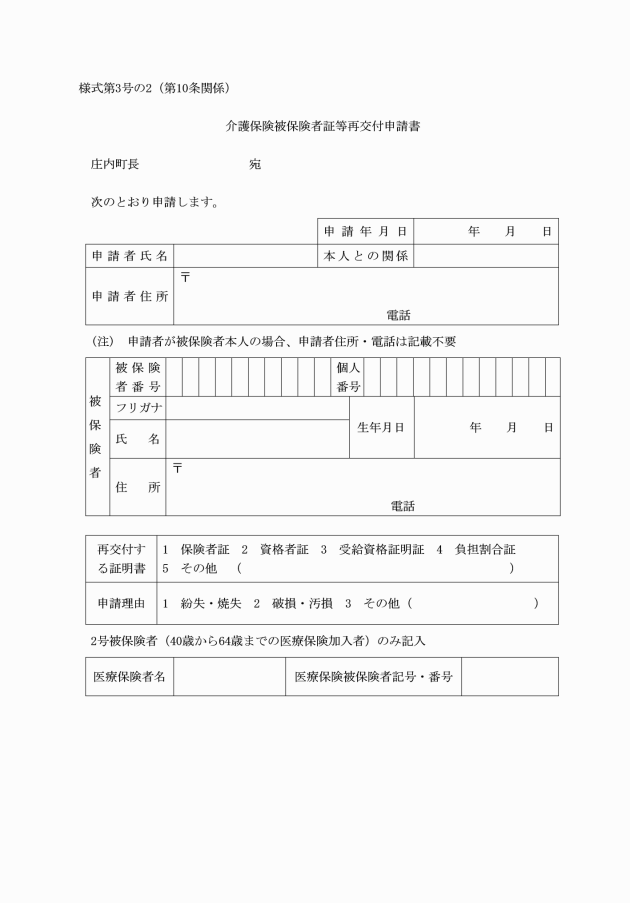

2 省令第27条第1項の規定により被保険者証の再交付申請をする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号の2)を町長に提出しなければならない。

(住所地特例に関する届出)

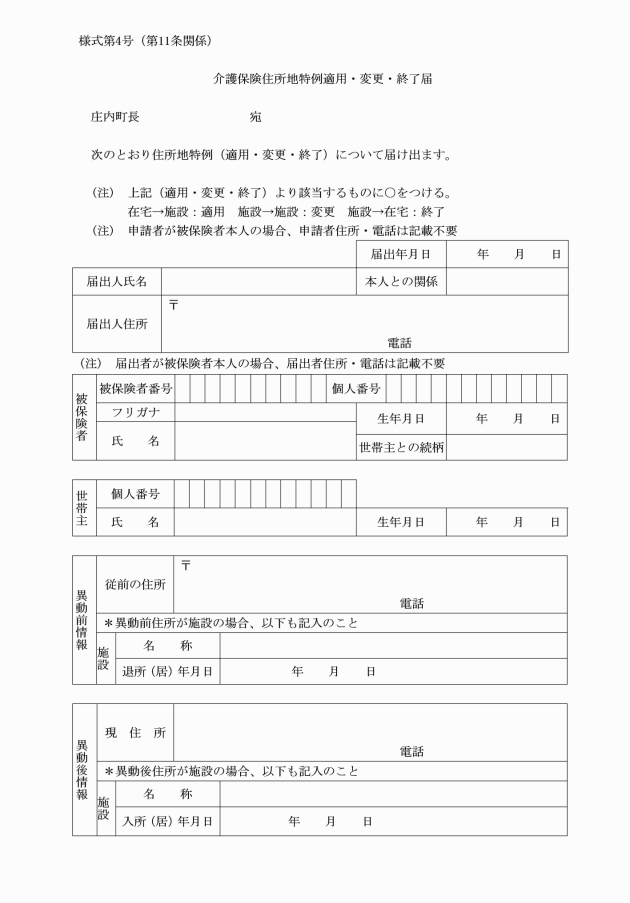

第11条 法第13条の規定による介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関し、その適用を受け、変更し、又は終了する際は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第4章 認定

(要介護認定等の申請)

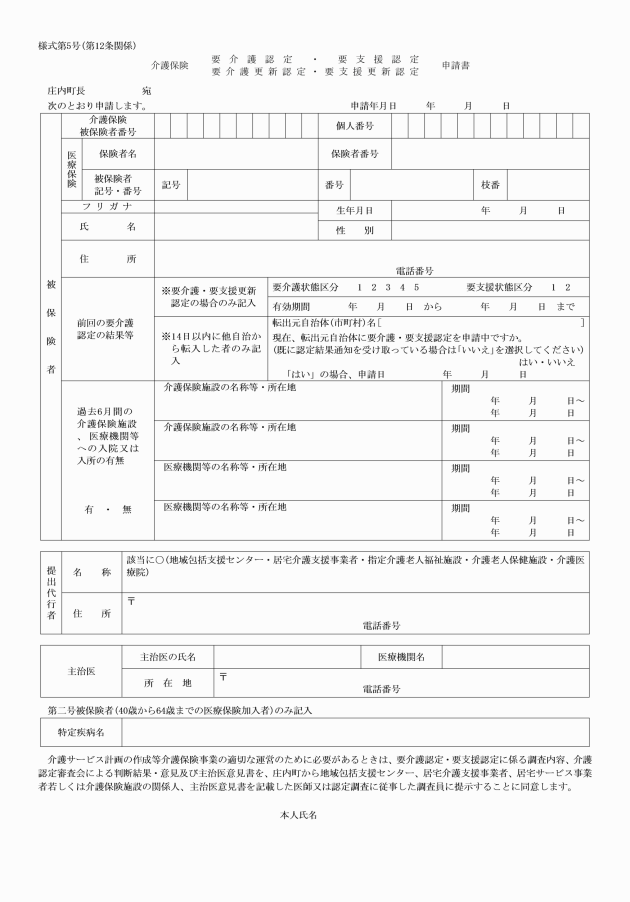

第12条 法第27条、法第28条、法第32条又は法第33条の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)により行う。

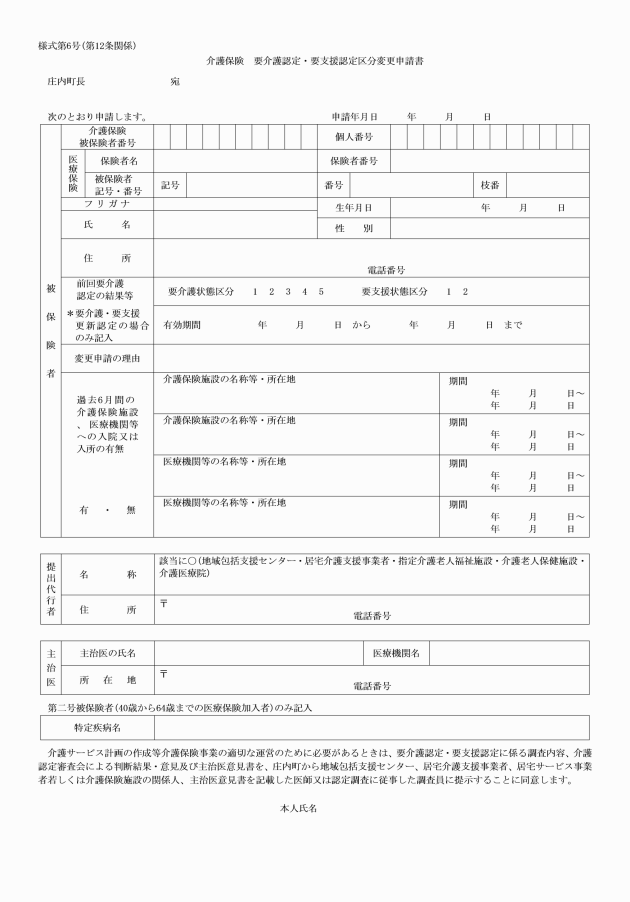

2 法第29条又は法第33条の2の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第6号)により行う。

(診断命令書)

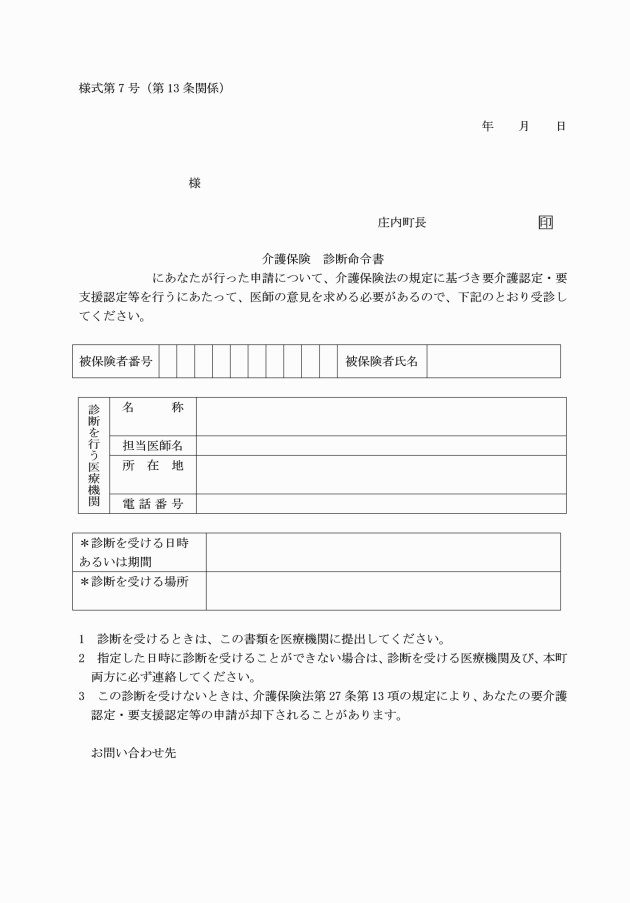

第13条 法第27条第3項の規定による命令は、介護保険診断命令書(様式第7号)により行う。

(要介護認定等の通知)

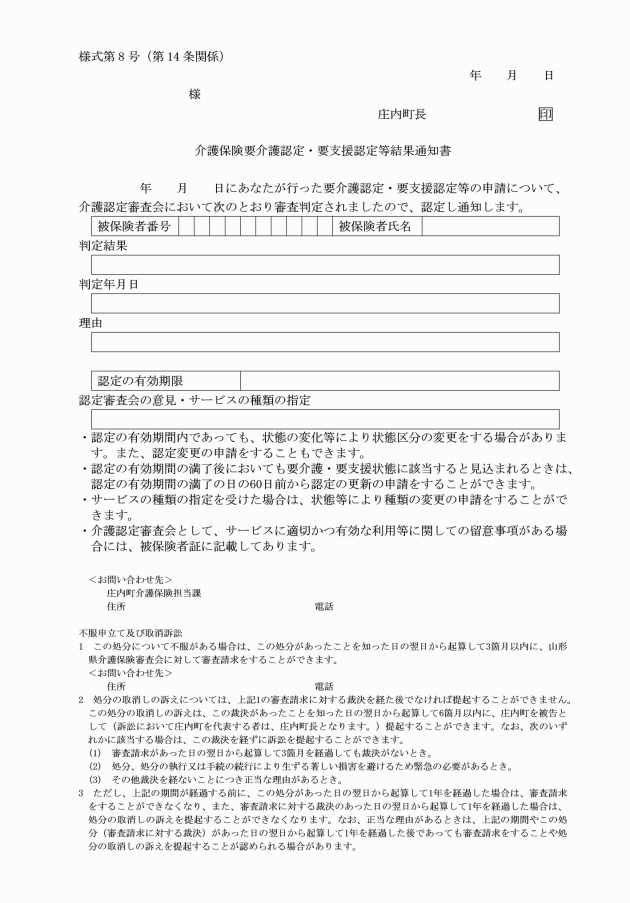

第14条 法第27条第7項、同条第9項、法第32条第6項、同条第8項又は法第35条の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により行う。

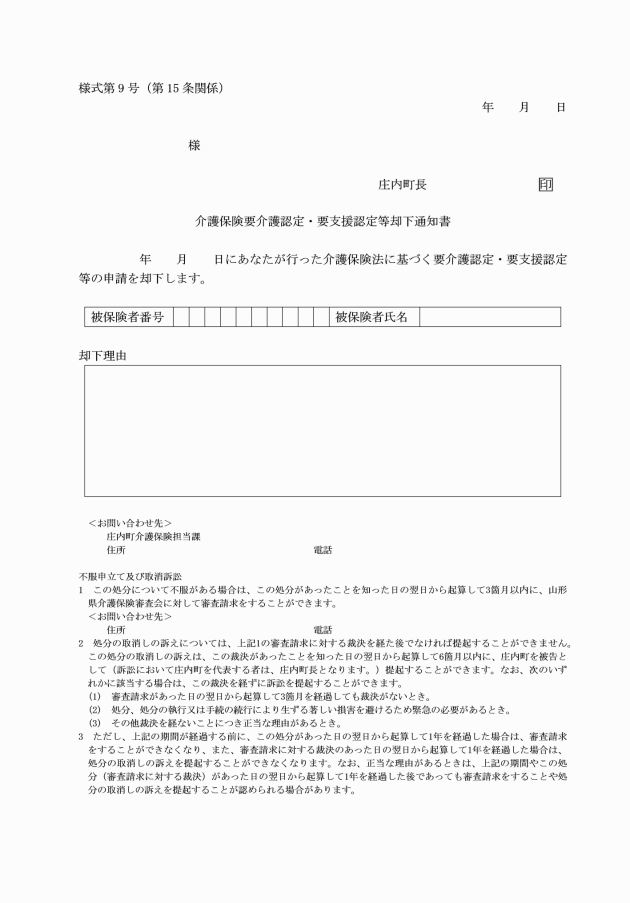

(要介護認定等の却下通知)

第15条 法第27条第10項の規定による処分は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により行う。

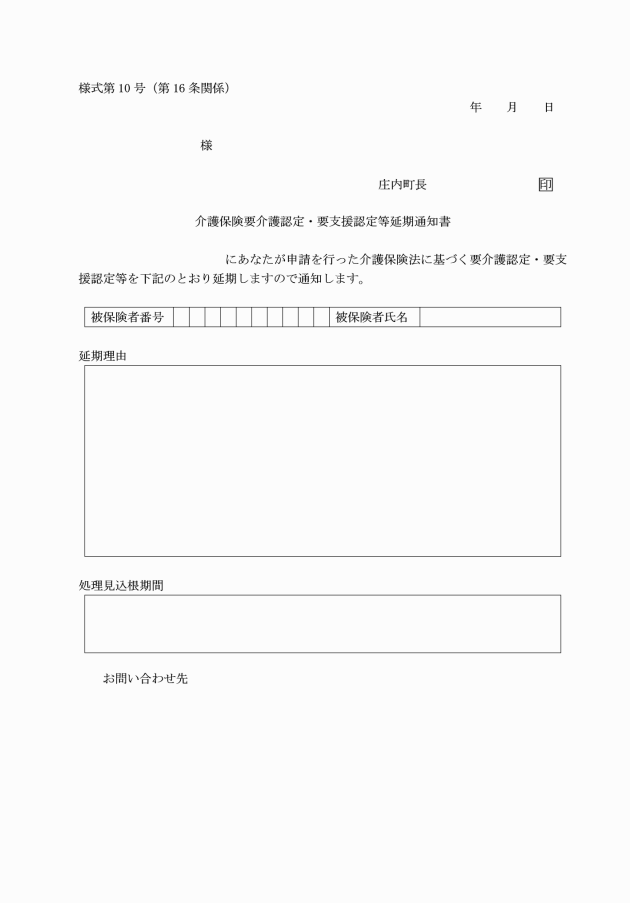

(要介護認定等の延期通知)

第16条 法第27条第11項ただし書の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により行う。

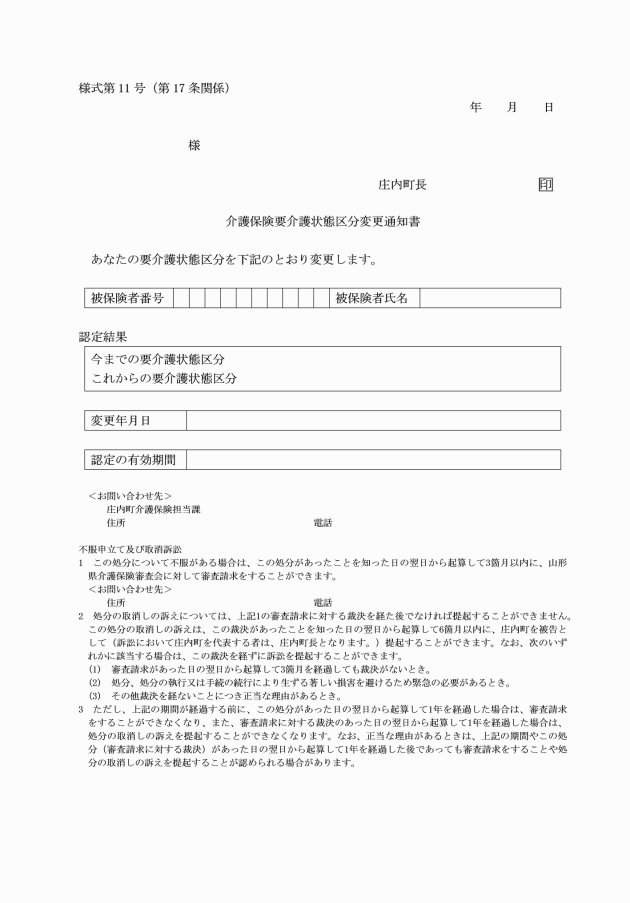

(要介護状態区分変更の通知)

第17条 法第30条第1項又は法第33条の3第1項の規定による処分は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)により行う。

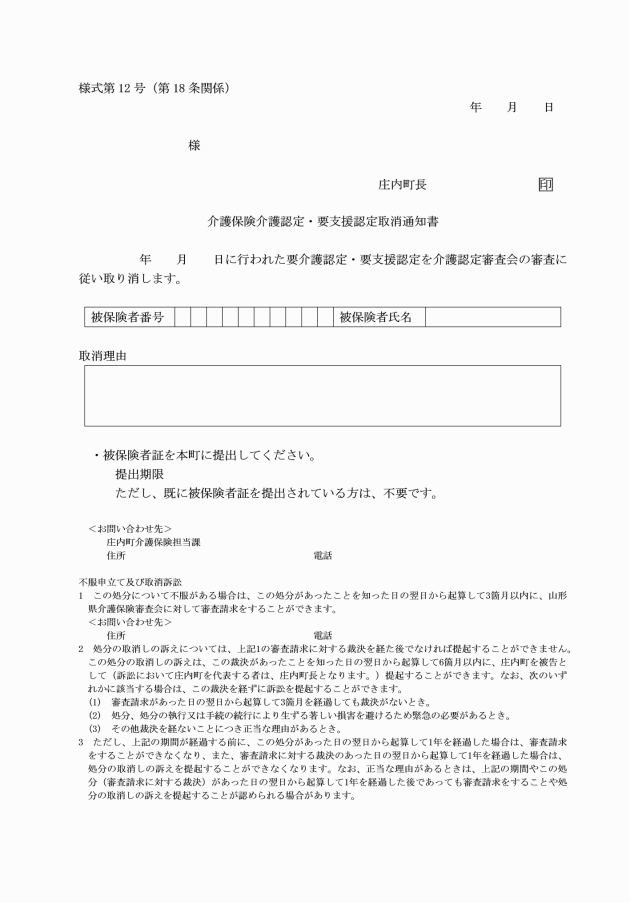

(要介護認定等の取消通知)

第18条 法第31条又は法第34条の規定による処分は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)により行う。

(介護認定調査員の設置)

第18条の2 介護保険要介護認定に必要な調査等を行うため、介護認定調査員を置く。

(介護認定調査員の職務)

第18条の3 介護認定調査員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 法第27条、第28条、第29条、第32条、第33条及び第33条の2に規定する認定の調査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める介護保険業務に関すること。

(介護認定調査員の任命)

第18条の4 介護認定調査員の任命は、介護支援専門員、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかの資格を有する者のうちから、選考の結果に基づいて町長が行うものとする。

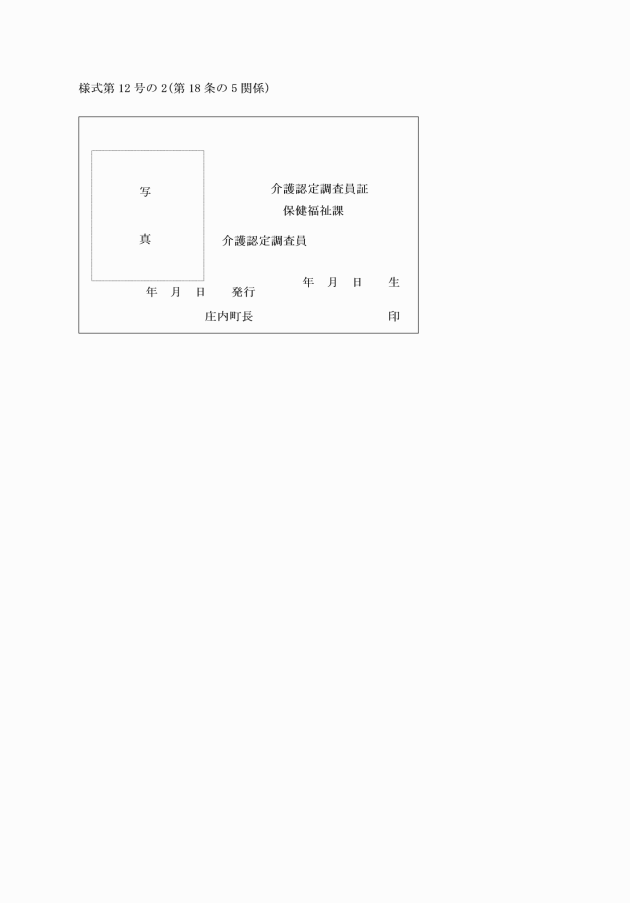

(身分証明書)

第18条の5 介護認定調査員は、職務を遂行するときは常に介護認定調査員証(様式第12号の2)を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

第5章 介護給付

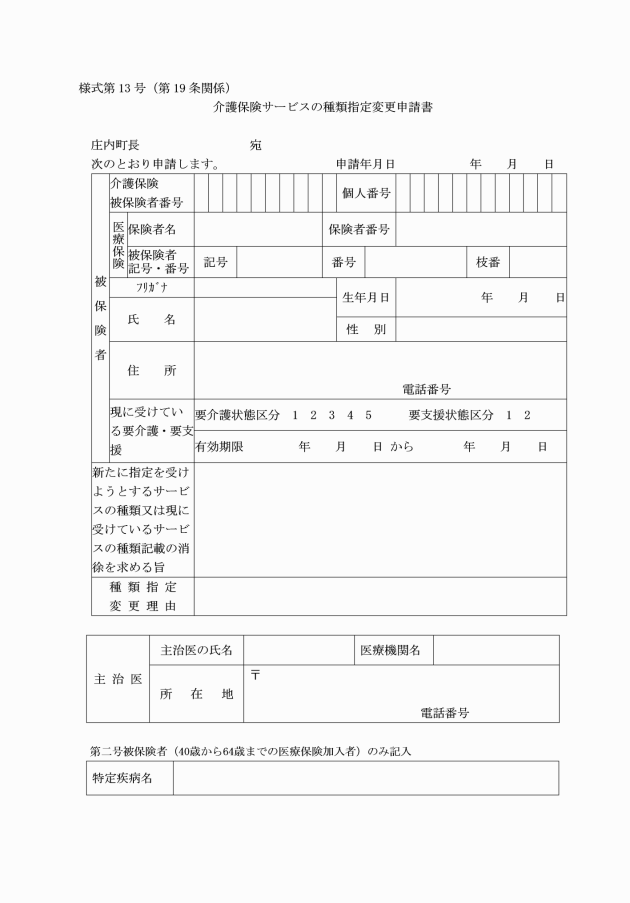

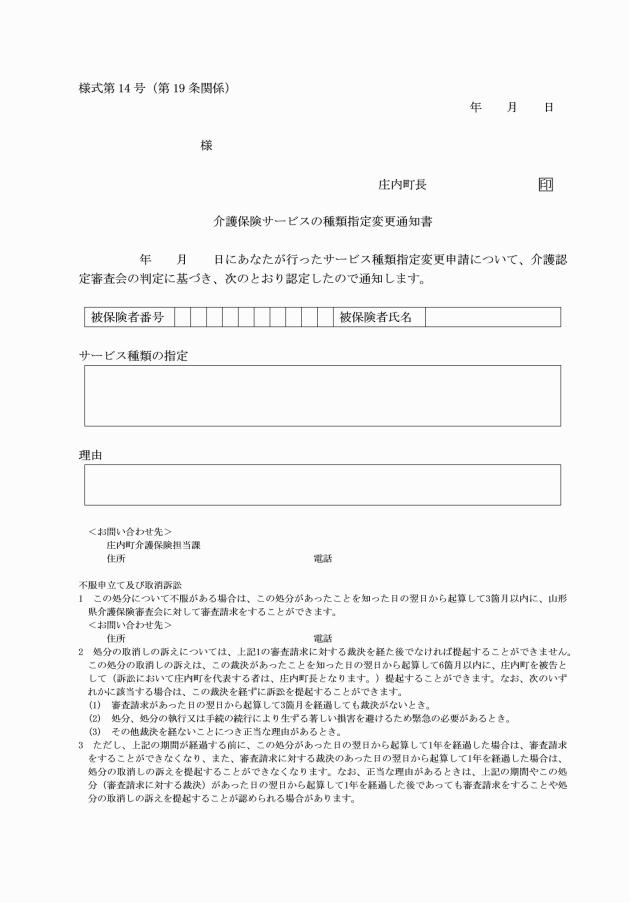

(サービスの種類指定の変更申請等)

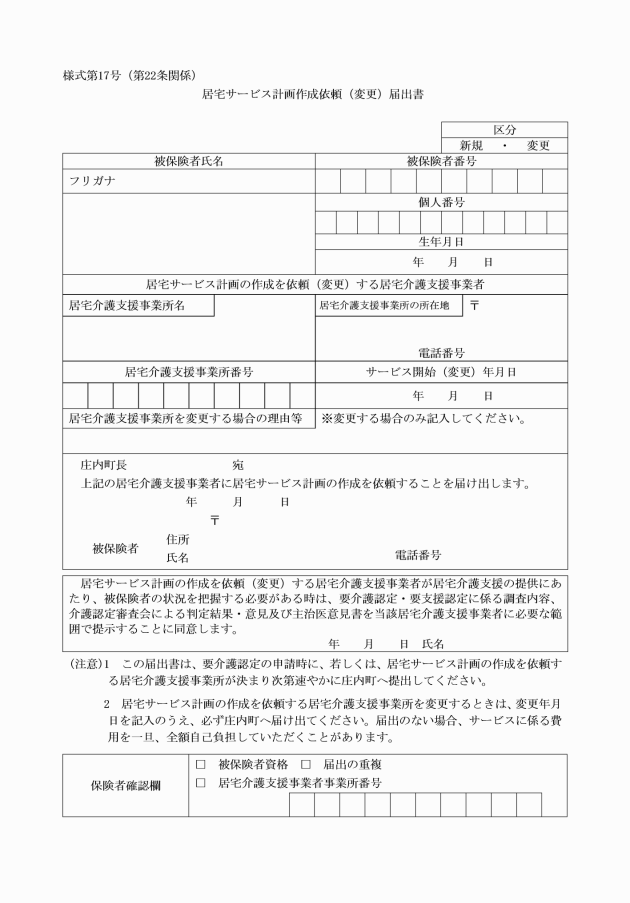

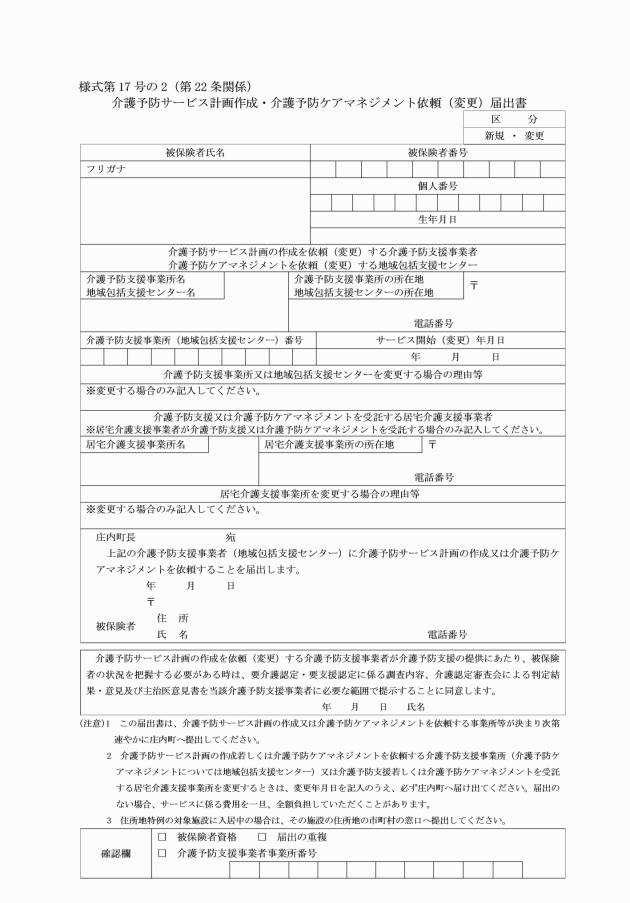

第19条 法第37条第2項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)により行う。

2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第14号)により行う。

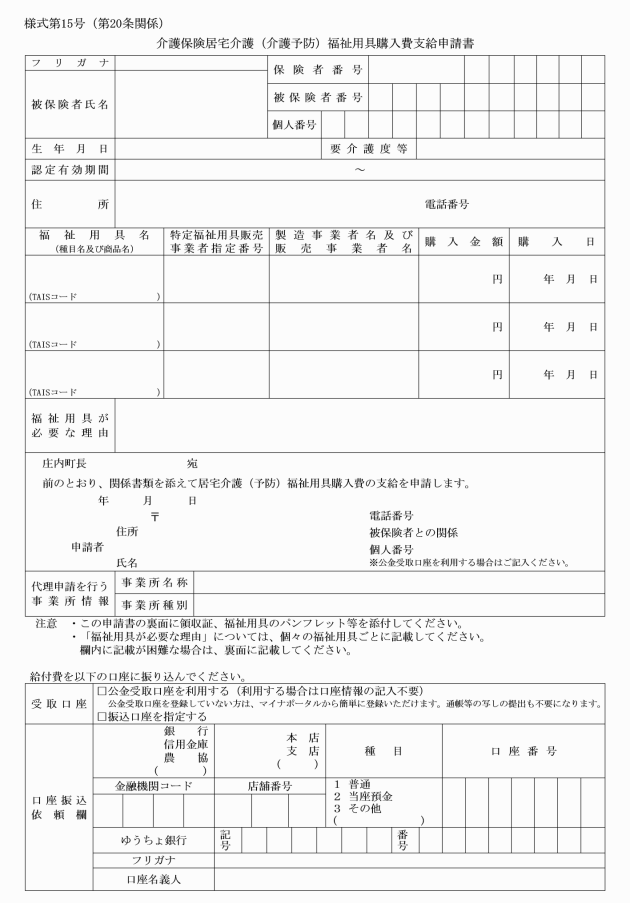

(居宅介護福祉用具購入費支給申請)

第20条 省令第71条又は省令第90条の規定による申請は、介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(様式第15号)により行う。

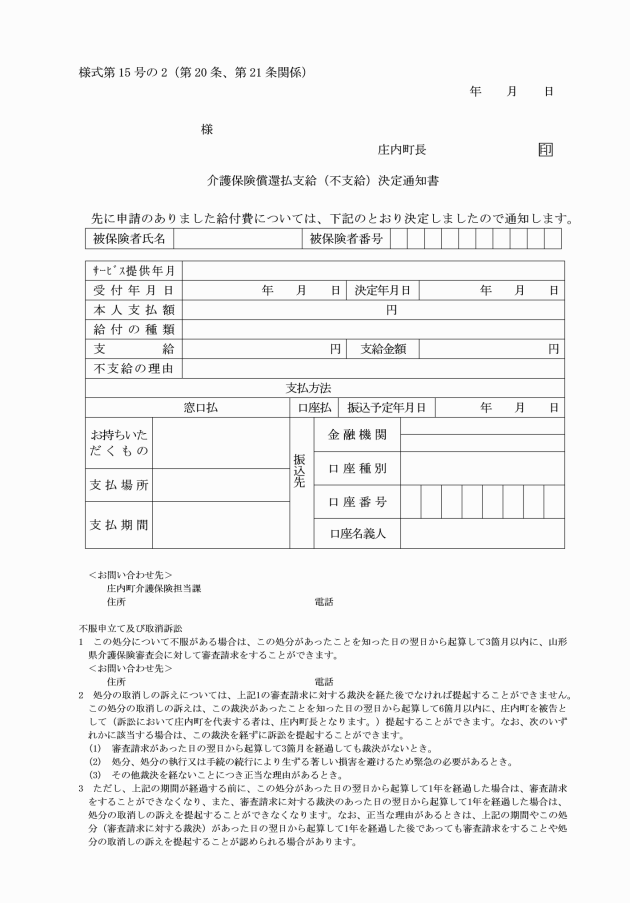

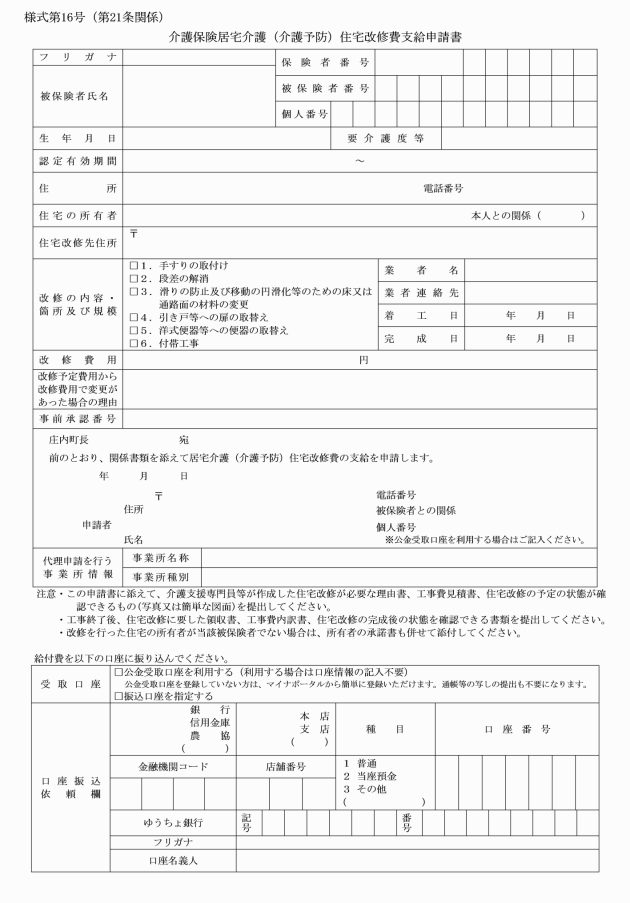

(居宅介護住宅改修費支給申請)

第21条 省令第75条又は省令第94条の規定による申請は、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(様式第16号)により行う。

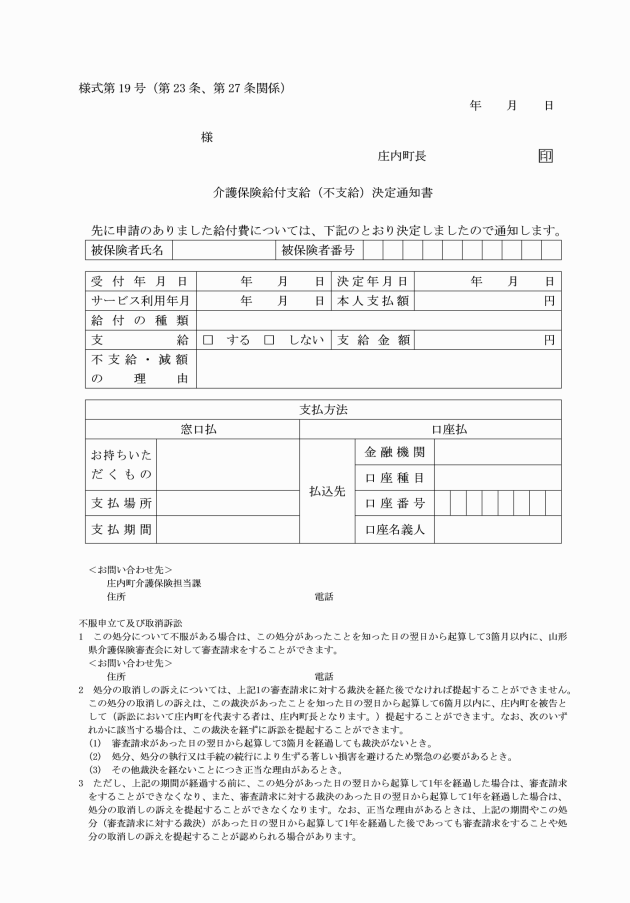

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該住宅改修が完了した後、速やかに審査して支給又は不支給の決定をし、申請者に対し介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により通知する。

(特例居宅介護サービス費等の支給の申請)

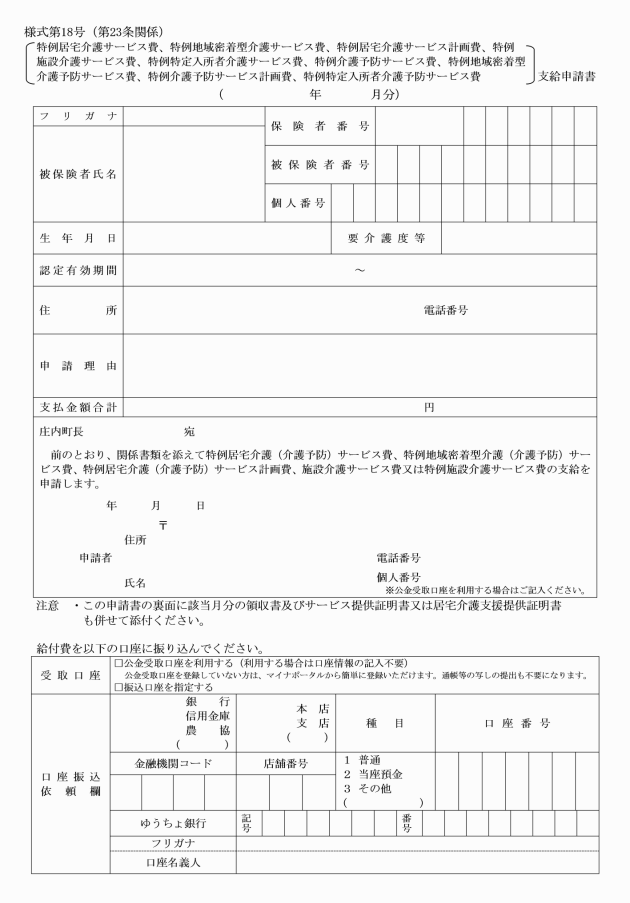

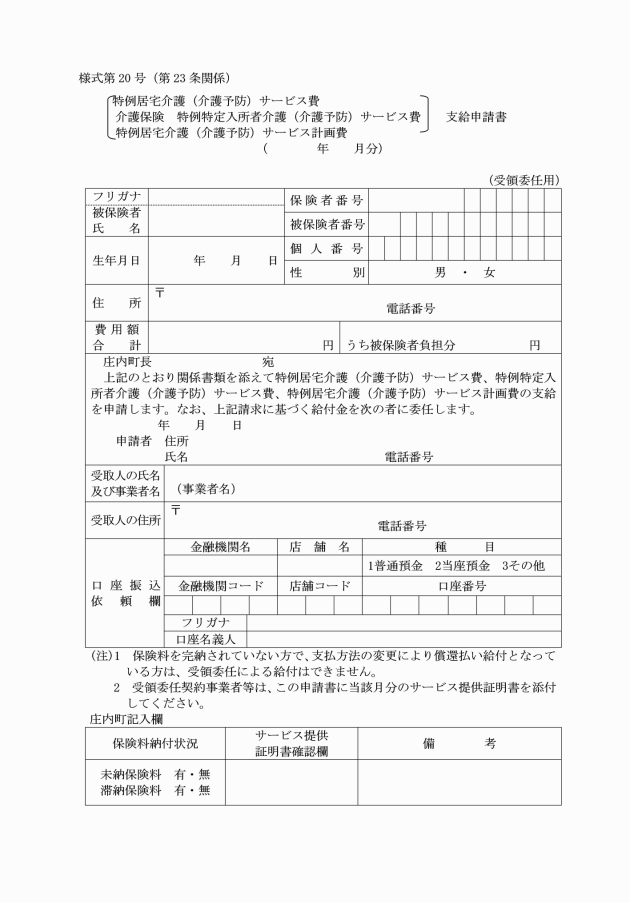

第23条 次に掲げるサービス費等の支給を受けようとするときは、特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費、特例特定入所者介護予防サービス費支給申請書(様式第18号)に当該サービス等に要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費

(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

(9) 法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分90に相当する額

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び法第51条の4第2項に規定する居住等に要した費用について居住費の基準費用額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)から居住費の負担限度額(同号に規定する居住費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び法第61条の4第2項に規定する滞在に要した費用について滞在費の基準費用額(法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)から滞在費の負担限度額(同号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 前条第1号

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 前条第2号

(3) 特例施設介護サービス費の支給 前条第4号

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第24条第6号

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第24条第7号

(居宅介護サービス費等の額の特例等の申請)

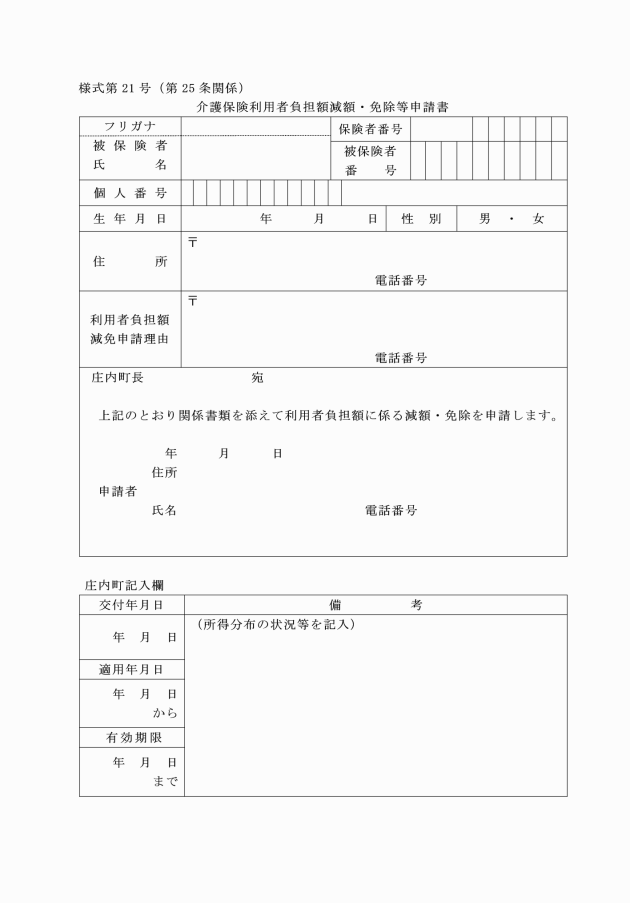

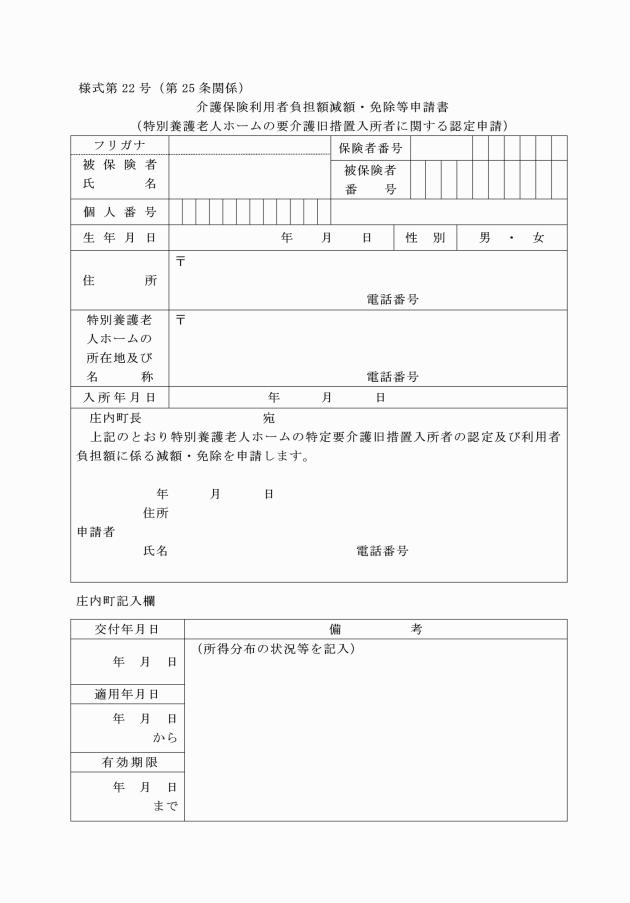

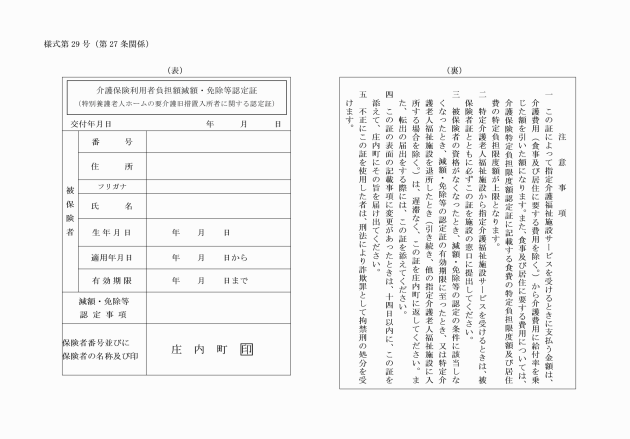

第25条 法第50条又は法第60条の規定の適用を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)に省令第83条又は省令第97条に規定する特別の事情に該当することを示す書類その他必要な書面を添付して町長に提出しなければならない。

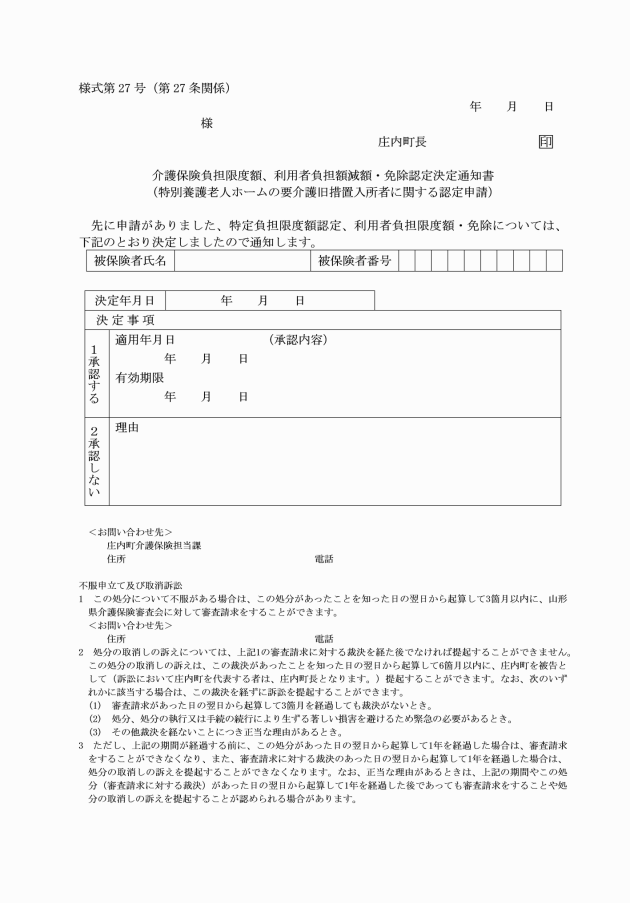

2 施行法第13条に規定する者が介護保険利用者負担額の減額・免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

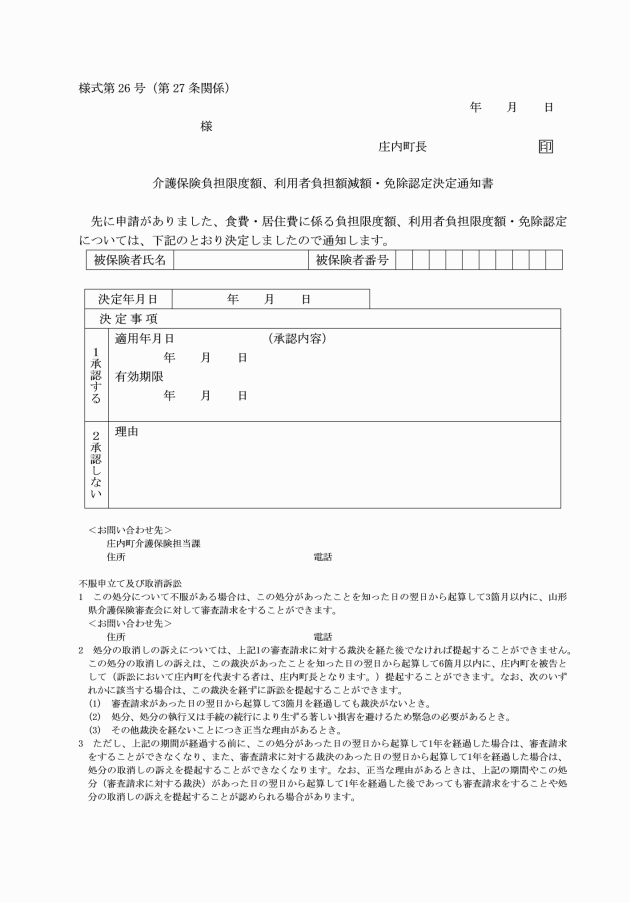

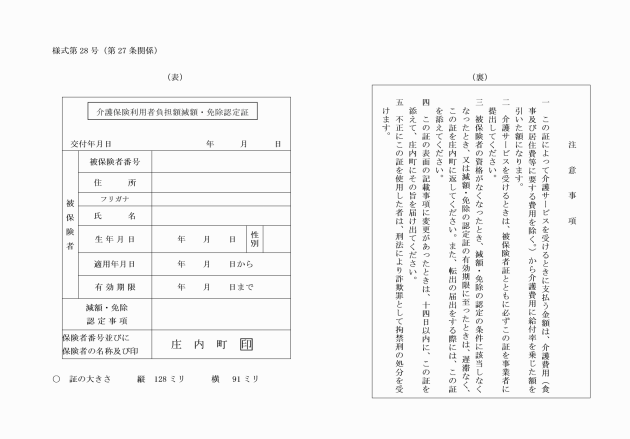

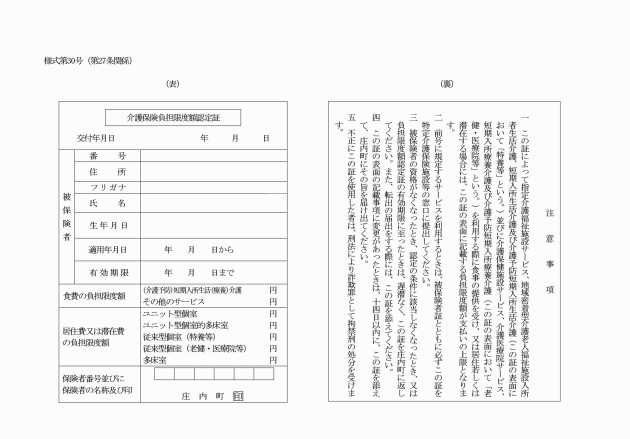

(介護保険負担額限度額認定等の申請)

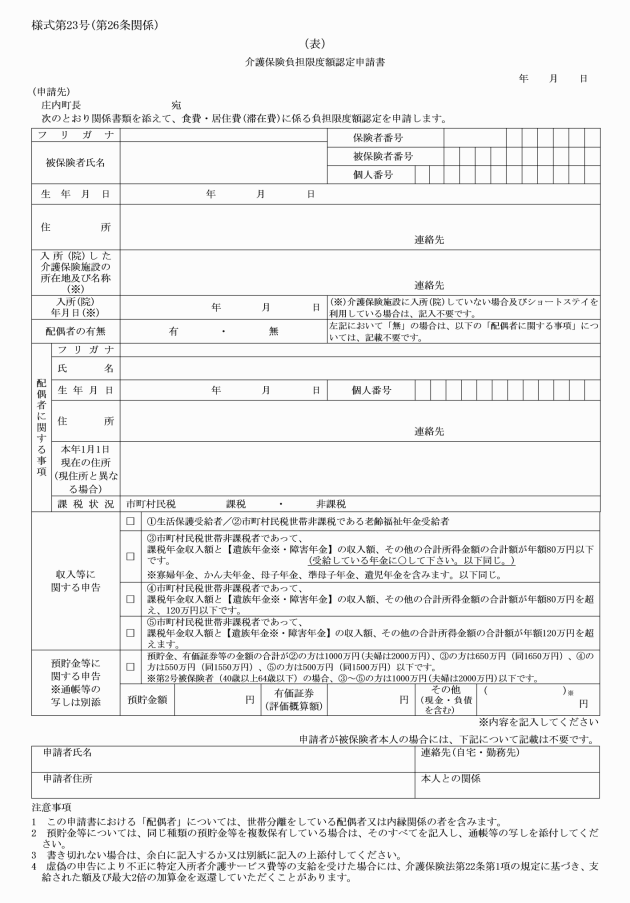

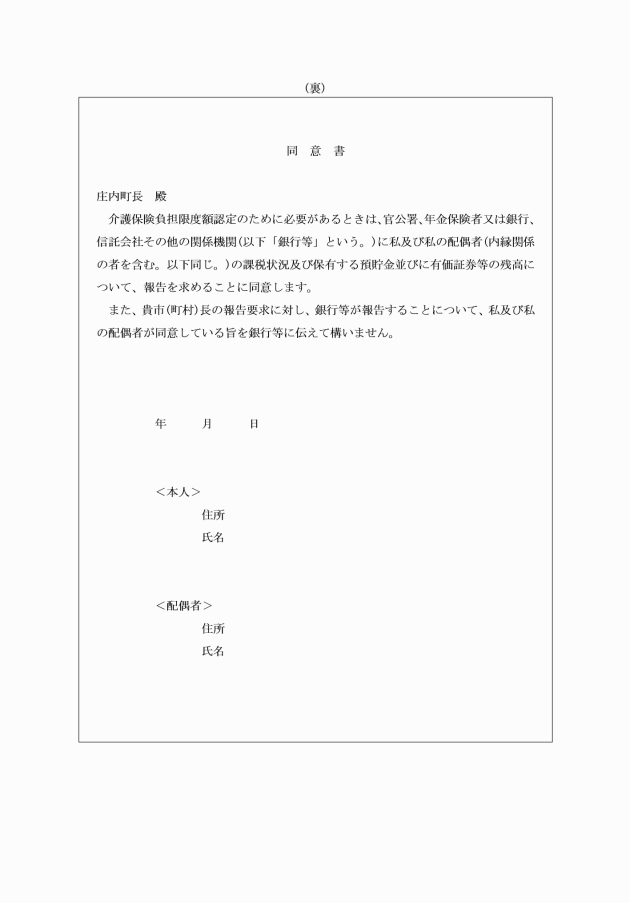

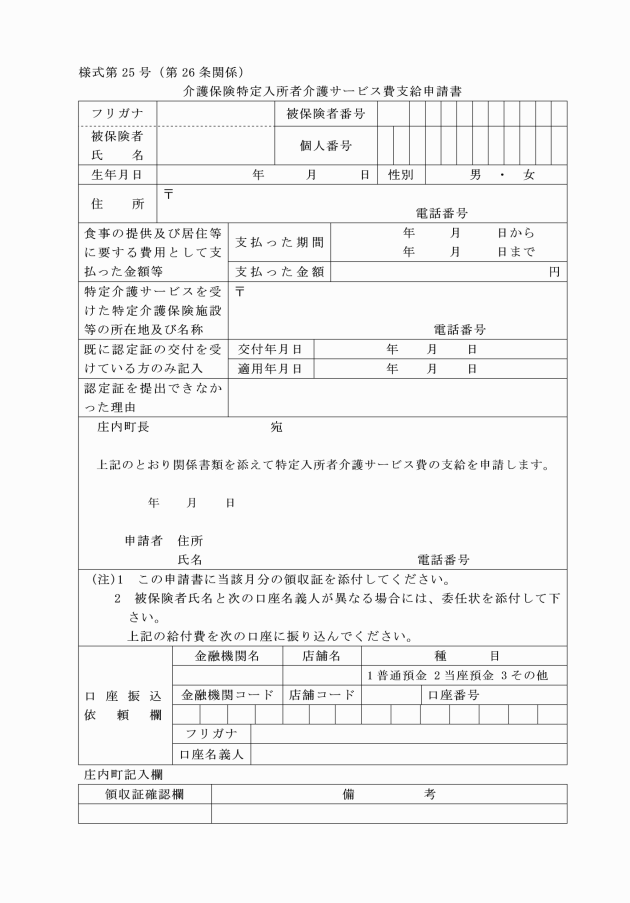

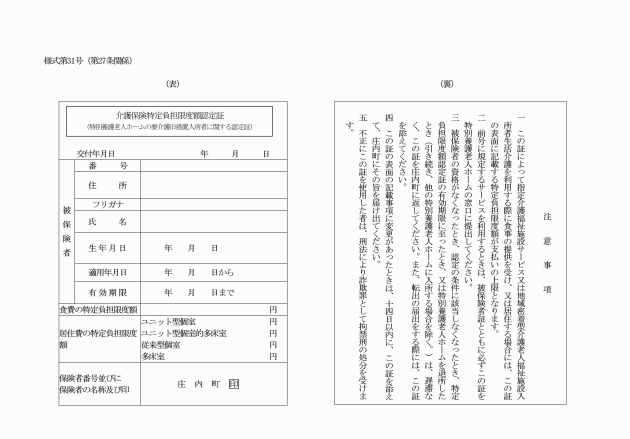

第26条 省令第83条の5又は省令第97条の3の規定により特定入所者の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

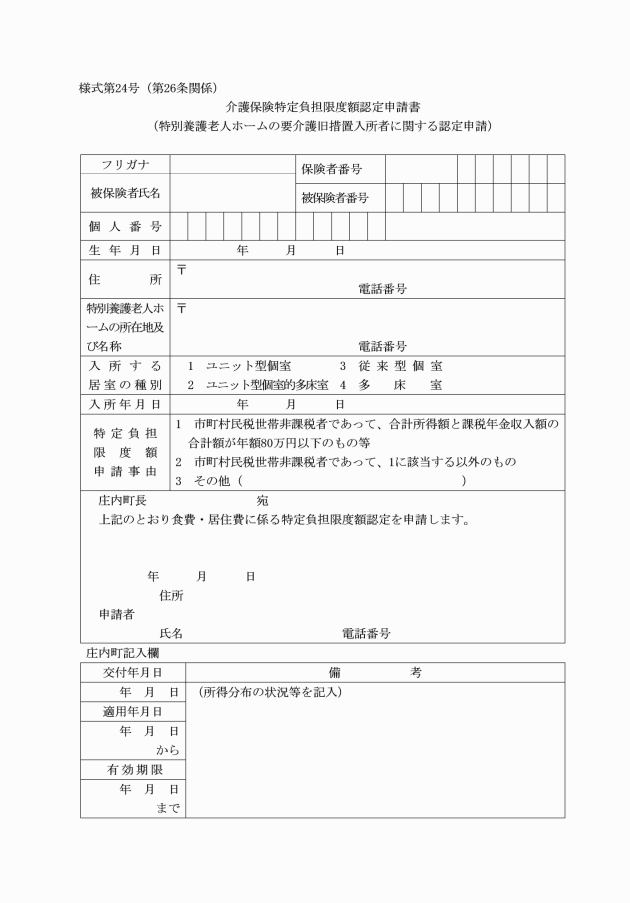

2 施行法第13条に規定する者が特定入所者の特定負担額限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例の基準)

第28条 法第50条第1項又は法第60条第1項の規定により本町が定める割合は、町長が状況を勘案して100分の90を超え100分の100以下の範囲内において決定する。

2 法第50条第2項又は法第60条第2項の規定により本町が定める割合は、町長が状況を勘案して100分の80を超え100分の100以下の範囲内において決定する。

3 法第50条第3項又は法第60条第3項の規定により本町が定める割合は、町長が状況を勘案して100分の70を超え100分の100以下の範囲内において決定する。

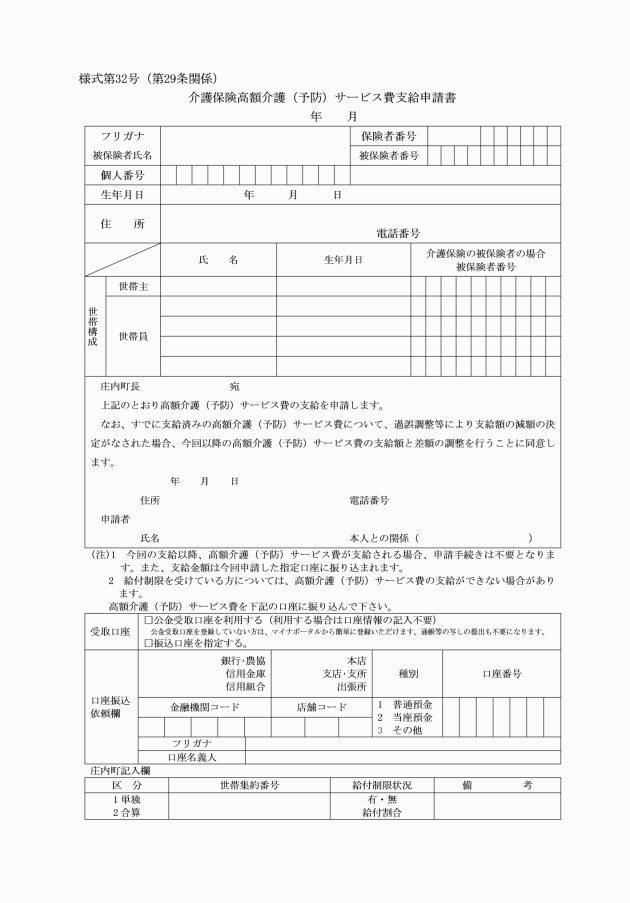

(高額介護サービス費の支給の申請)

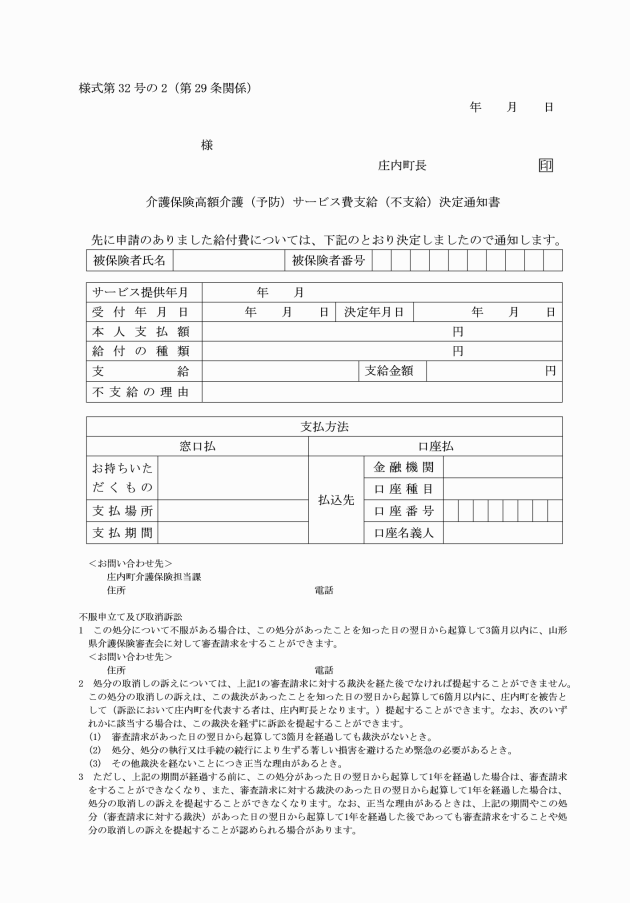

第29条 法第51条又は法第61条の規定の適用を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

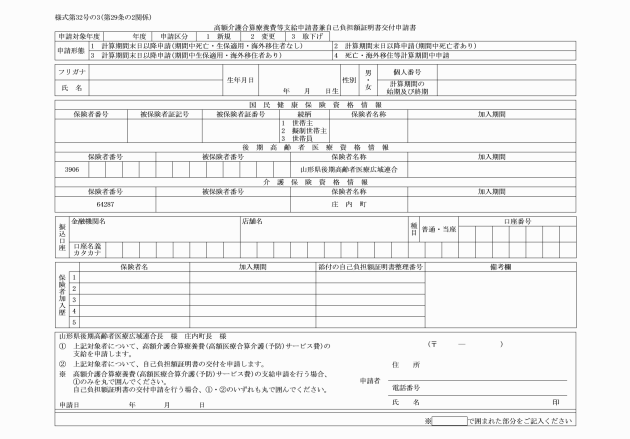

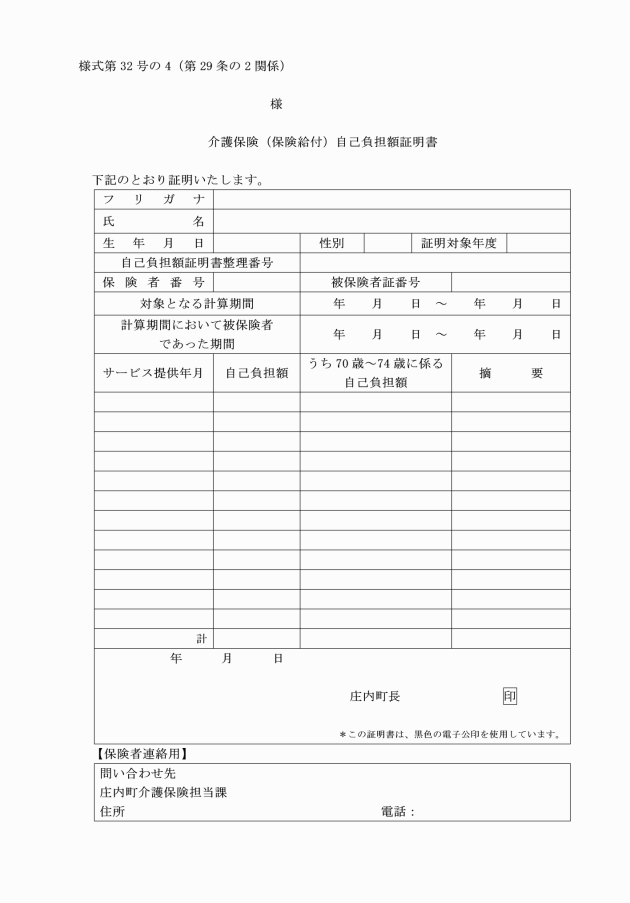

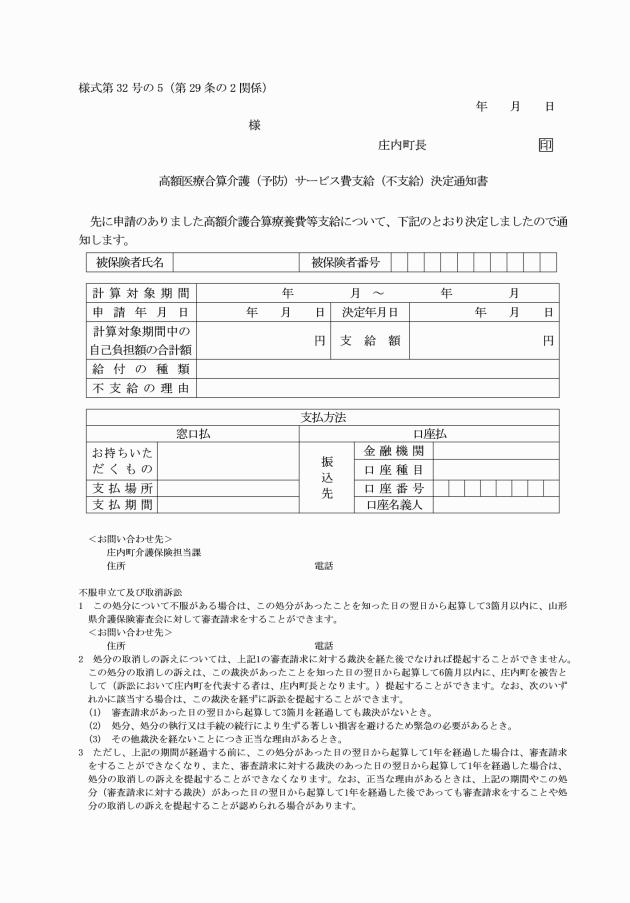

第29条の2 法第51条の2又は法第61条の2の規定の適用を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の3)を町長に提出しなければならない。

第6章 保険給付の制限等

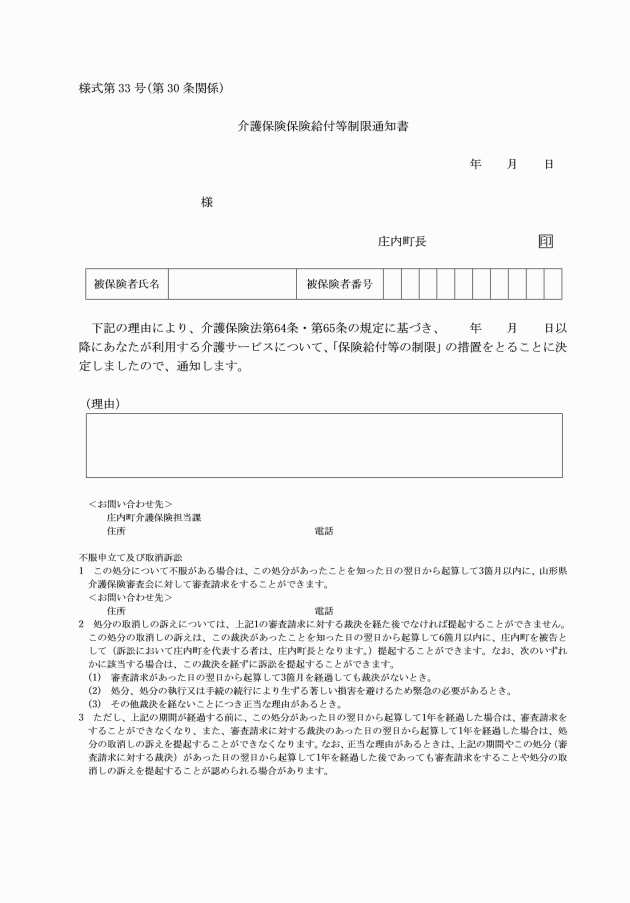

(保険給付等の制限に関する通知)

第30条 法第64条又は法第65条の規定により介護給付等の一部又は全部を行わないときは、当該被保険者に対し、介護保険保険給付等制限通知書(様式第33号)により通知する。

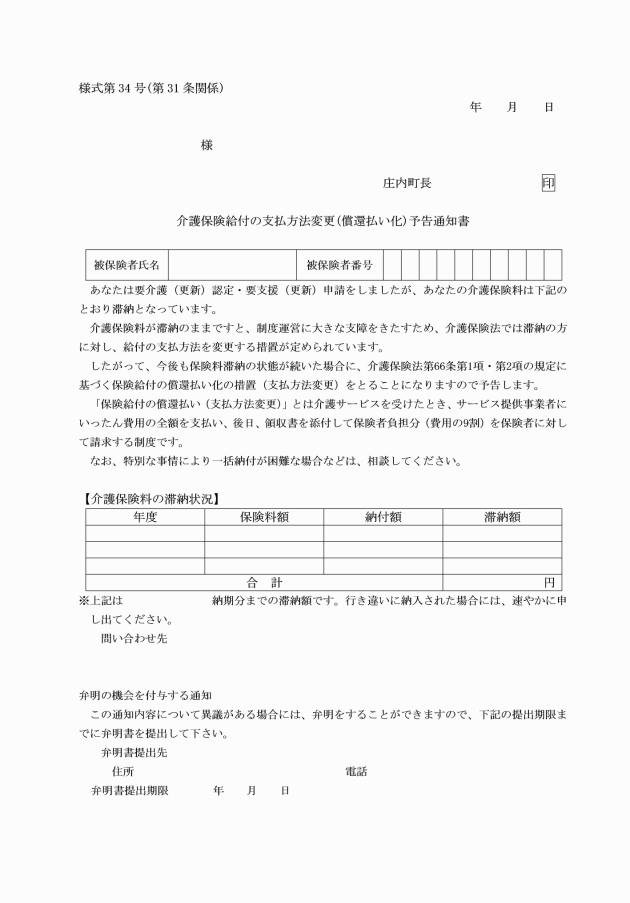

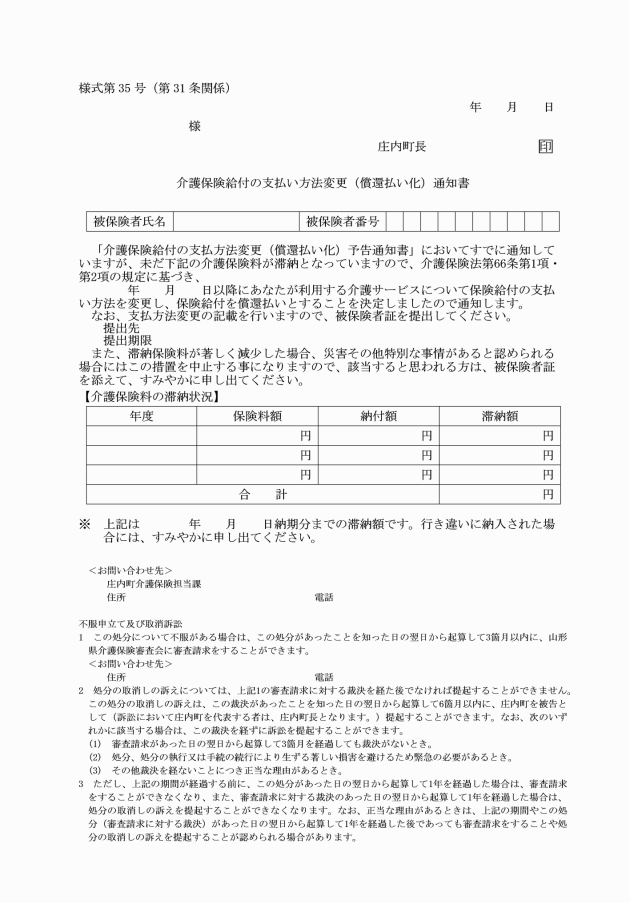

(保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する通知)

第31条 法第66条の規定により保険給付の支払方法の変更を行おうとするときは、事前に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第34号)により当該被保険者に対し通知する。

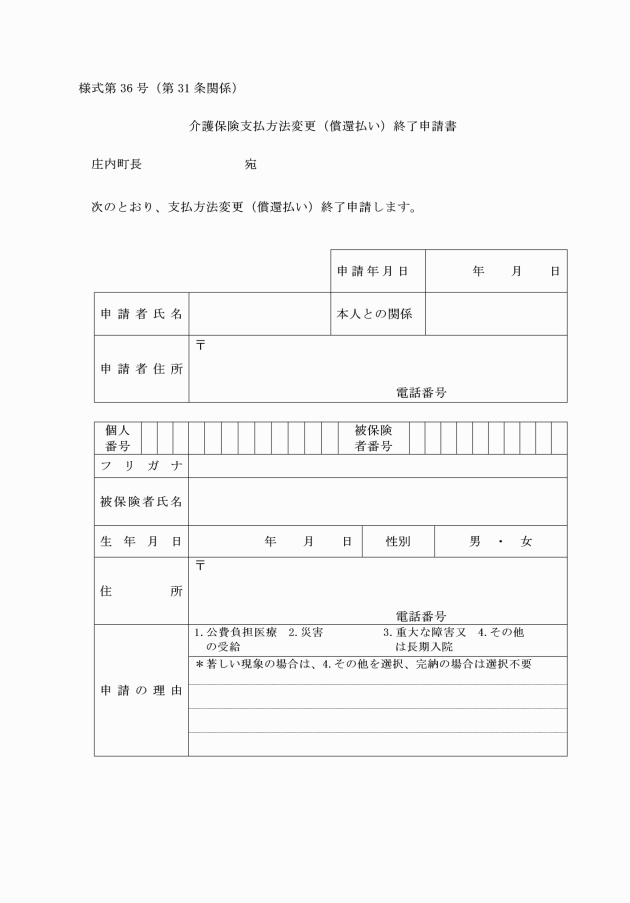

3 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払変更の記載を受けた者が政令第31条に規定する特別の事情があるときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第36号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。

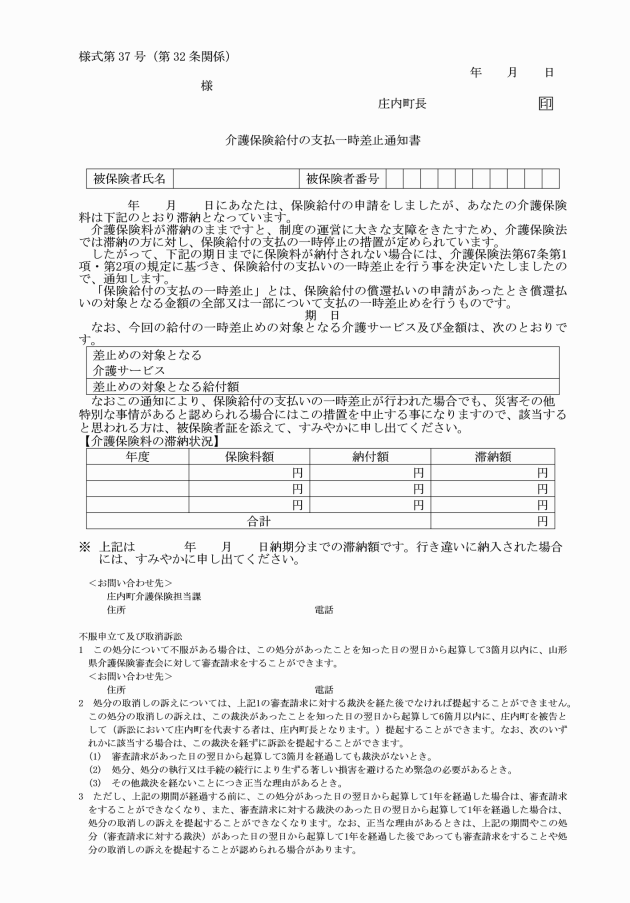

(保険給付の支払の一時差止めに関する通知)

第32条 法第67条の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第37号)により当該被保険者に対し通知する。

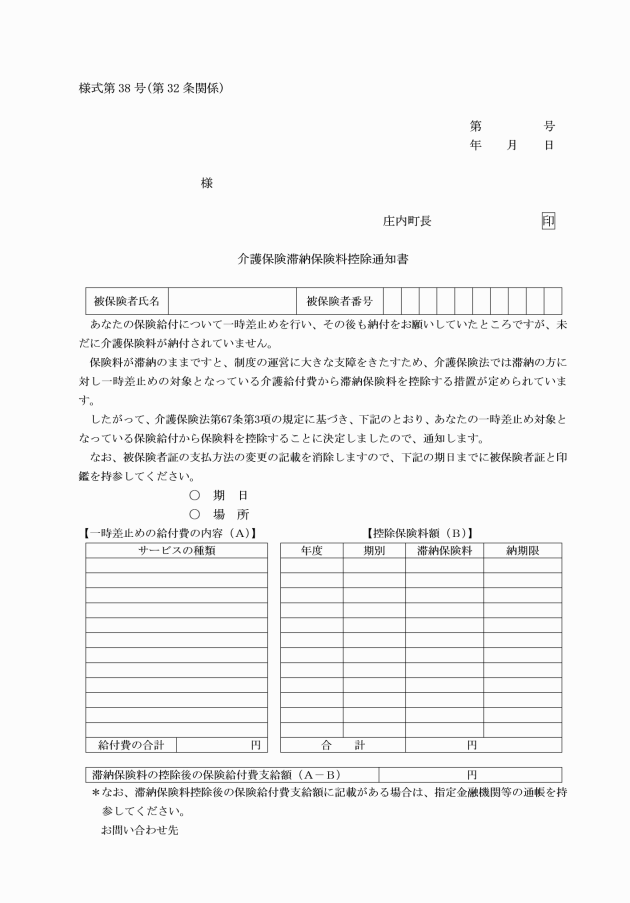

2 省令第106条の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第38号)により行う。

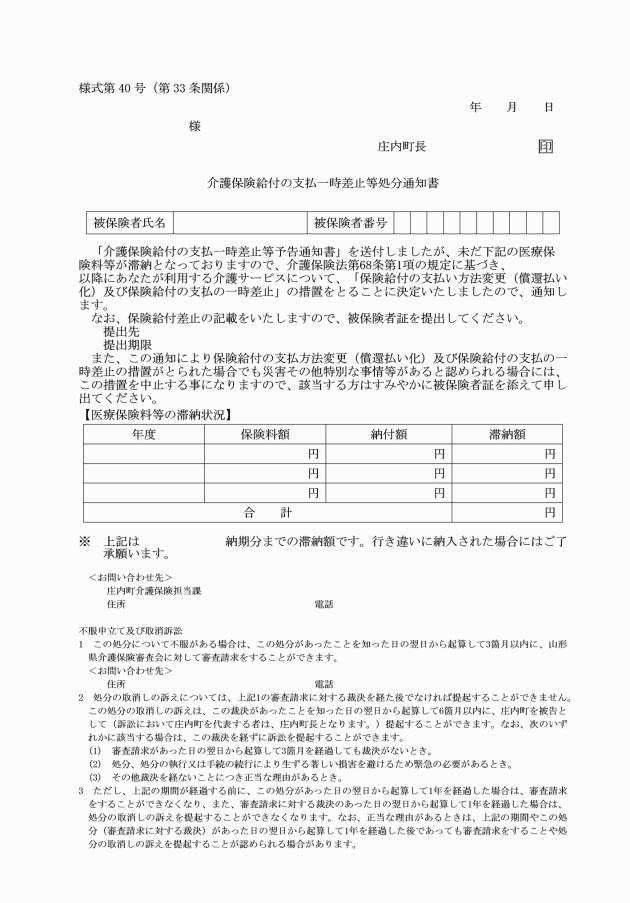

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止めに関する通知)

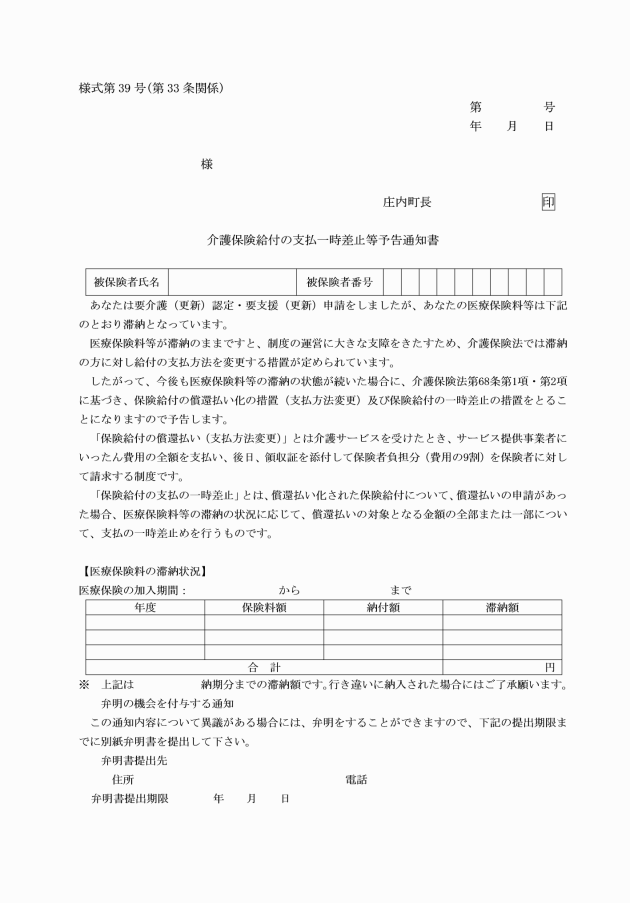

第33条 法第68条の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、事前に介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第39号)により当該被保険者に対し通知する。

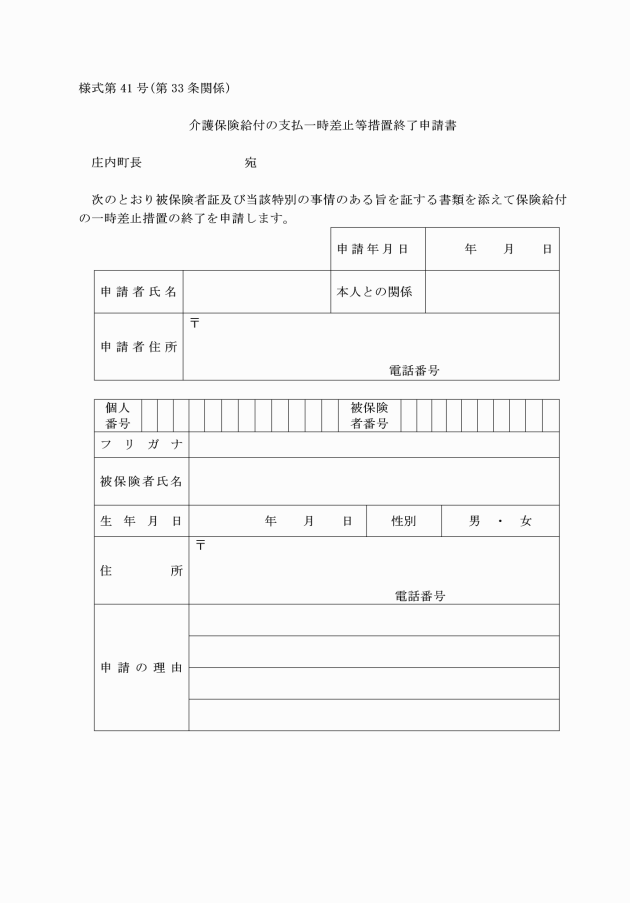

3 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの記載を受けた者が政令第32条第2項に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の支払一時差止等措置終了申請書(様式第41号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第68条第2項の規定による保険給付差止めの記載の消除を受けるものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する通知)

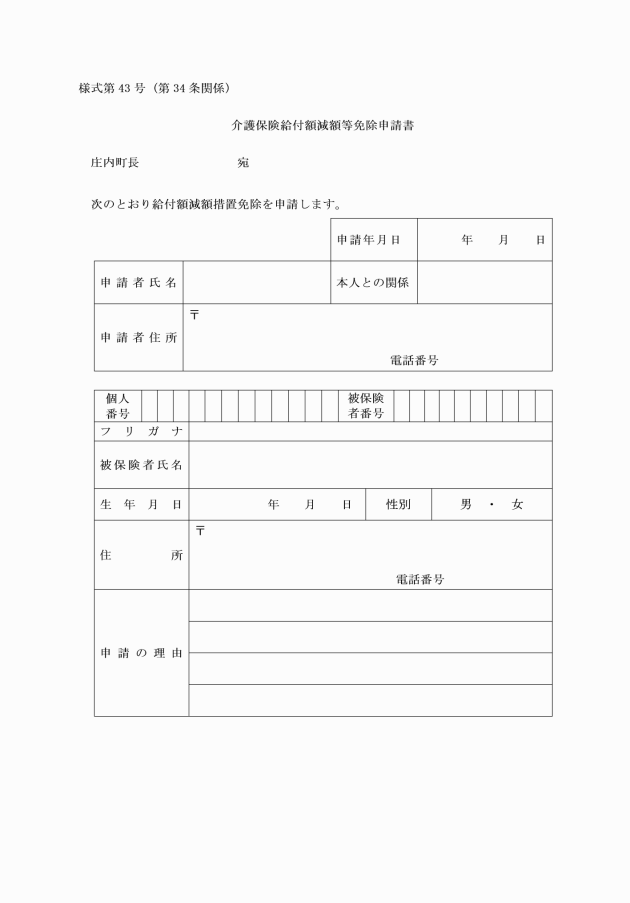

第34条 法第69条第1項の規定により保険給付額を減額し、高額介護サービス費及び高額居宅介護サービス費の支給を行わないとき(以下この条において「保険給付額の減額等」という。)は、介護保険給付額減額等通知書(様式第42号)により当該被保険者に対し通知する。

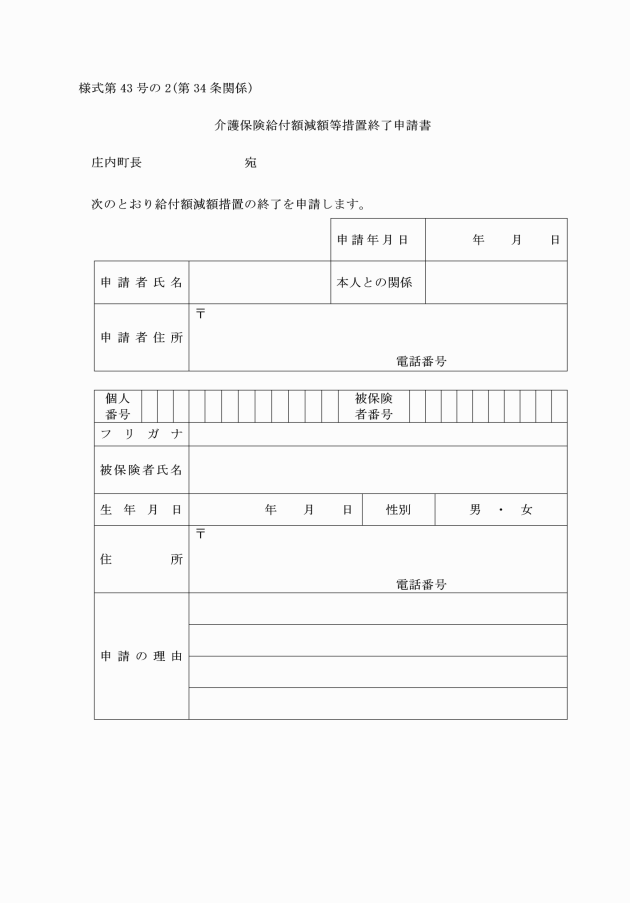

3 法第69条第1項の規定により被保険者証に保険給付額を減額し、高額介護サービス費及び高額居宅介護サービス費の支給を行わない旨の記載を受けた者が政令第35条に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付額減額等措置終了申請書(様式第43号の2)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第69条第2項の規定による給付額減額等の記載の消除を受けるものとする。

第7章 保険料等

2 町長は、保険料を減免するときは、別表に定めるところによるものとする。

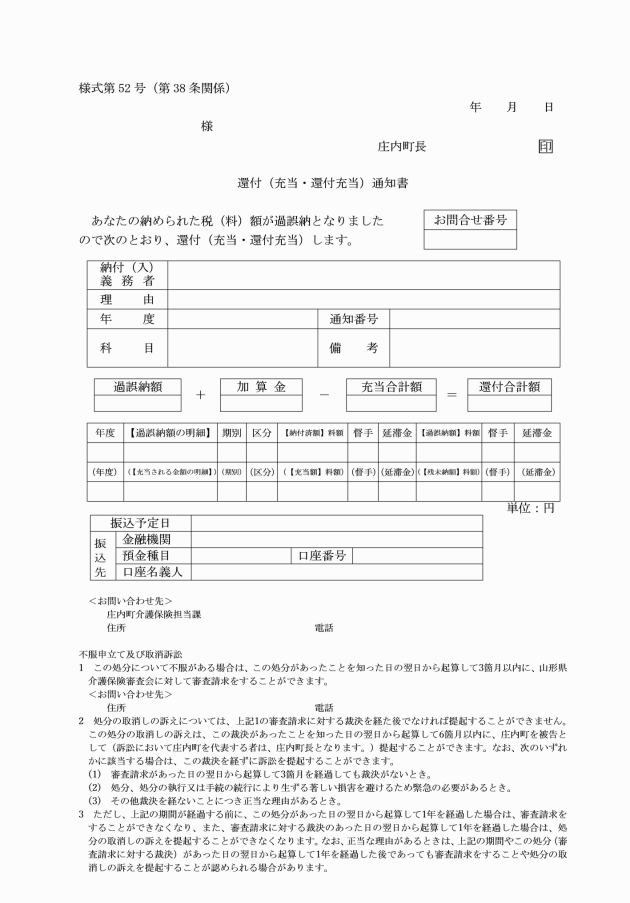

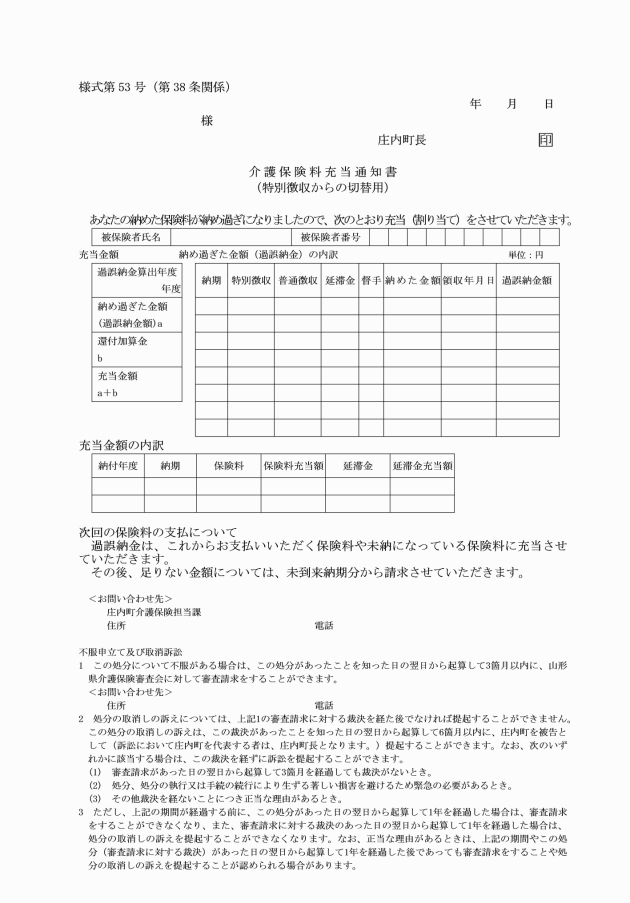

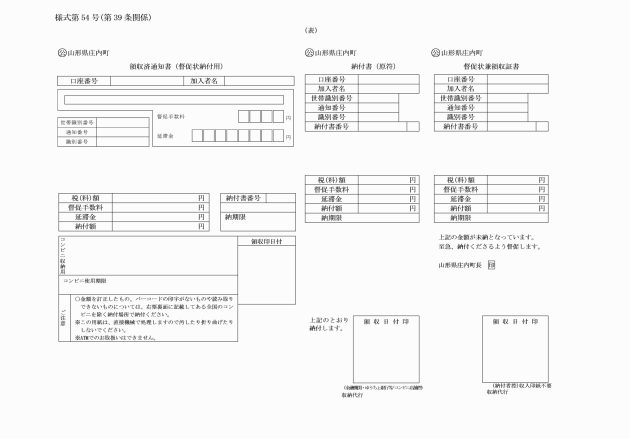

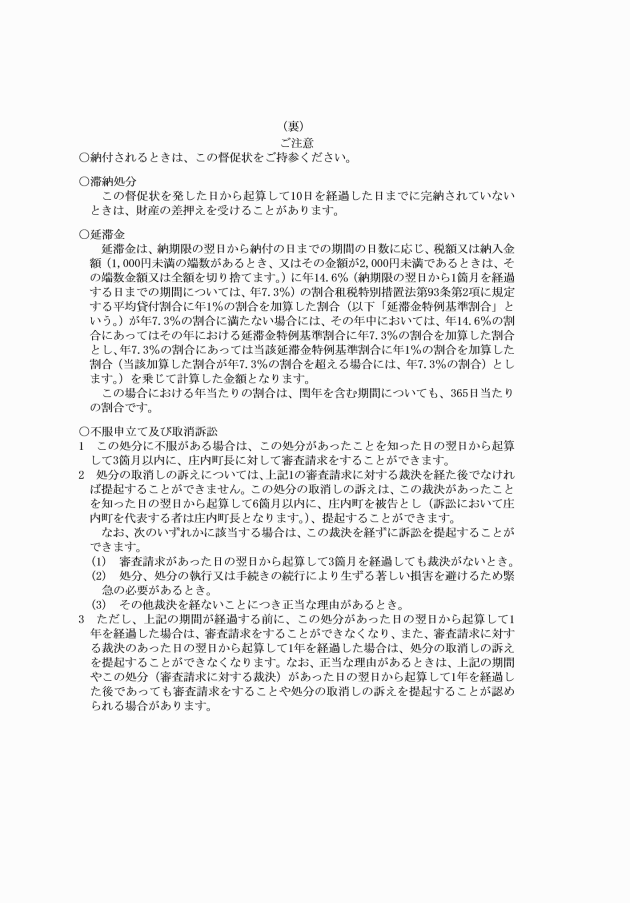

(保険料の還付等に係る通知)

第38条 第1号被保険者の保険料について、既に納付された額が徴収すべき額を超えた場合で、当該過納若しくは誤納に係る保険料額を還付又は第1号被保険者の未納に係る保険料等について当該過納若しくは誤納に係る保険料額をこれに充当するときは、還付(充当・還付充当)通知書(様式第52号)により当該第1号被保険者に通知する。

2 法第139条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当を行う場合は、介護保険料充当通知書(特別徴収からの切替用)(様式第53号)により当該第1号被保険者に通知する。

(保険料納付原簿)

第40条 第1号被保険者の保険料については、法第145条の規定により納付原簿により記録する。

第8章 委任

(その他)

第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、余目町介護保険条例施行規則(平成12年余目町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年12月26日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

附則(平成18年4月1日規則第28号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月22日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

附則(平成28年3月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月1日規則第33号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第24条の次に2条を加える改正規定(第24条の2第2項及び第24条の3第2項に係る部分に限る。)は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第30号による介護保険負担限度額認定証及び様式第31号による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置者に関する認定証)については、その有効期限が到来するまで、これを使用することができる。

附則(平成30年10月29日規則第29号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

附則(令和2年1月6日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和2年5月7日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和2年12月28日規則第56号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第46号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

附則(令和3年7月30日規則第16号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

附則(令和4年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第3項から第5項までを削る改正規定、第29条の2の改正規定及び様式第32号の3から様式第32号の6までを削り、様式第32号の7を様式第32号の3とし、様式第32号の8を改め、同様式を様式第32号の4とし、様式第32号の9を様式第32号の5とする改正規定は、令和4年8月1日から施行する。

附則(令和4年11月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年6月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の庄内町介護保険条例施行規則様式第30号の用紙については、当分の間、使用することができる。

附則(令和7年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の2(裏)、様式第28号(裏)、様式第29号(裏)、様式第30号(裏)及び様式第31号(裏)の改正規定は、同年6月1日から施行する。

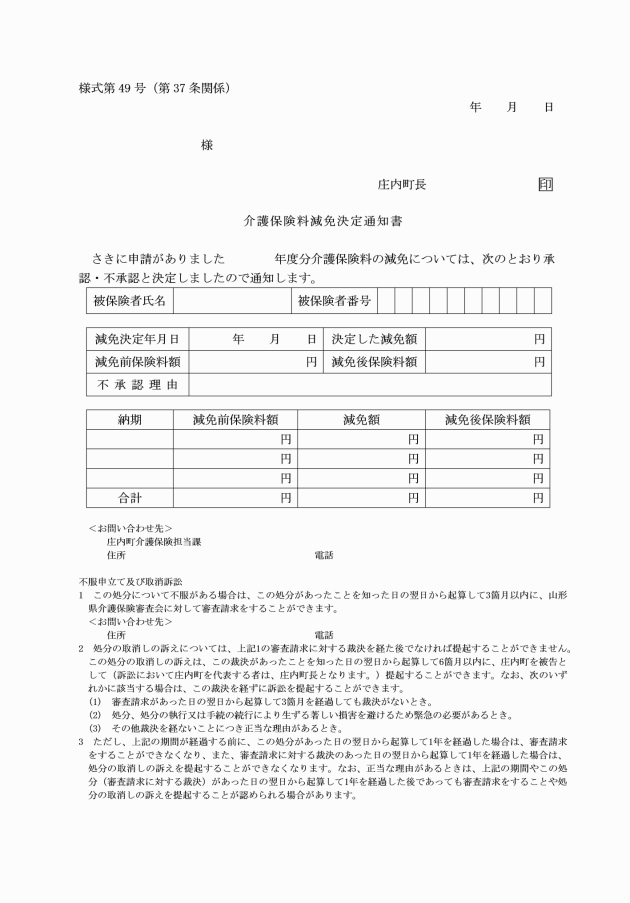

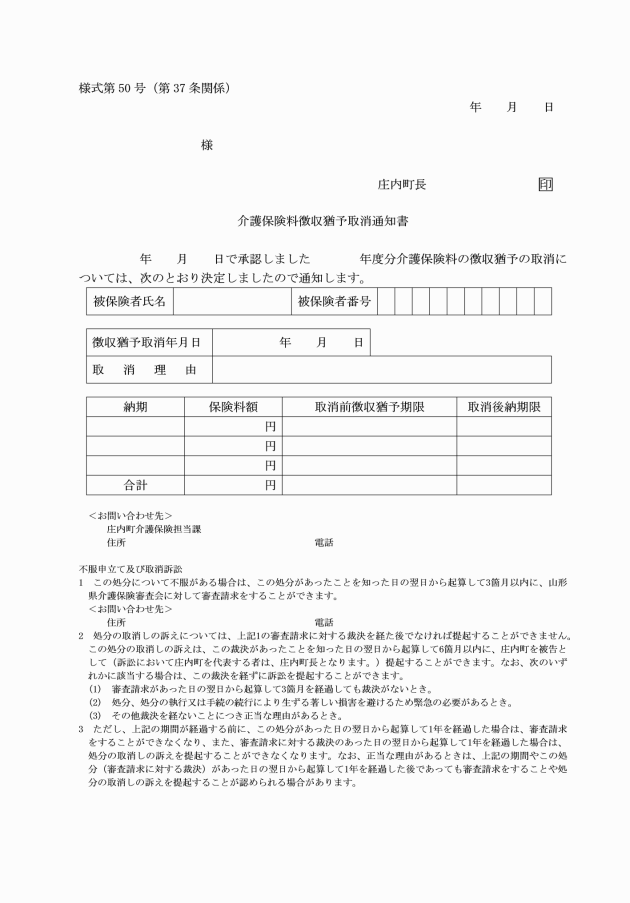

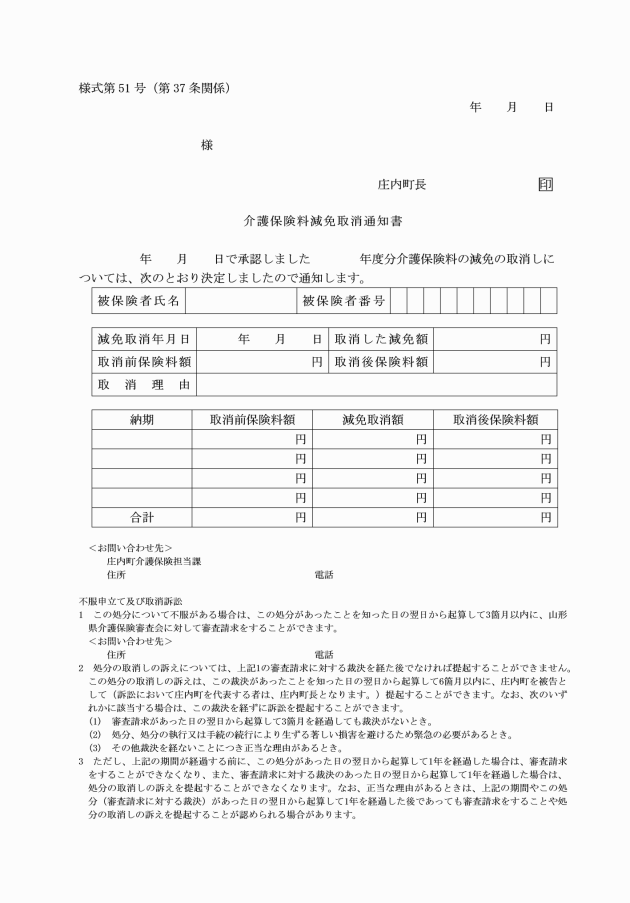

別表(第37条関係)

介護保険料の減免基準

区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 | ||

条例第13条第1項第1号に定める場合 | 前年中における第1号被保険者及びその属する世帯の世帯員(以下この表において「被保険者等」という。)に係る政令第22条の2第1項に規定する合計所得金額の合算額(以下この表において「合算合計所得金額」という。)が500万円以下で、被害による被保険者等の所有する住宅及び家財の損害金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。以下この表において「損害金額」という。)が右欄のいずれかに該当し、保険料の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上 | 合計所得金額が210万円(基準所得金額)未満のとき。 | 全額 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額(特別徴収に係るものにあっては、仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき保険料とする。以下この表において同じ。)について適用する。 |

合計所得金額が210万円(基準所得金額)以上のとき。 | 2分の1 | ||||

損害金額が住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満 | 合計所得金額が210万円(基準所得金額)未満のとき。 | 2分の1 | |||

合計所得金額が210万円(基準所得金額)以上のとき。 | 4分の1 | ||||

条例第13条第1項第2号又は同項第3号に定める場合 | 前年中における被保険者等に係る合算合計所得金額が500万円以下で、失業、疾病その他これらに類する事由により当該年の合算合計所得金額の見込額(以下この表において「見込額」という。)が前年の合算合計所得金額と比較して、2分の1以上減少する場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 見込額が皆無のとき。 | 全額 | 当該事由の生じた日以後に到来する当該年度の保険料額について適用する。 | |

見込額が前年に比し、5分の1以下に減少するとき。 | 10分の8 | ||||

見込額が前年に比し、5分の1を超え3分の1以下に減少するとき。 | 10分の7 | ||||

見込額が前年に比し、3分の1を超えるとき。 | 10分の5 | ||||

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 | 全額 | 令和元年度分から令和4年度分の保険料及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものについて適用する。 | |||

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この表において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であり、かつ、主たる生計維持者の合計所得金額のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であるとき。 | 第1号被保険者の保険料額に、当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額を当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た数を乗じて得た額 | 事業等の廃止又は失業の場合 | 全額 | ||

前年の合計所得金額が210万円以下であるとき。 | 全額 | ||||

前年の合計所得金額が210万円を超えるとき。 | 10分の8 | ||||

条例第13条第1項第4号に定める場合 | 災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合算合計所得金額が500万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、保険料の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 合算合計所得金額が210万円(基準所得金額)未満のとき。 | 全額 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。 | |

合算合計所得金額が210万円(基準所得金額)以上のとき。 | 10分の8 | ||||

備考 「当該年の合算合計所得金額」には、国民年金法(昭和34年法律第141号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金その他これらに類する給付金を含むものとする。