○庄内町子育て世帯等訪問支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第117号

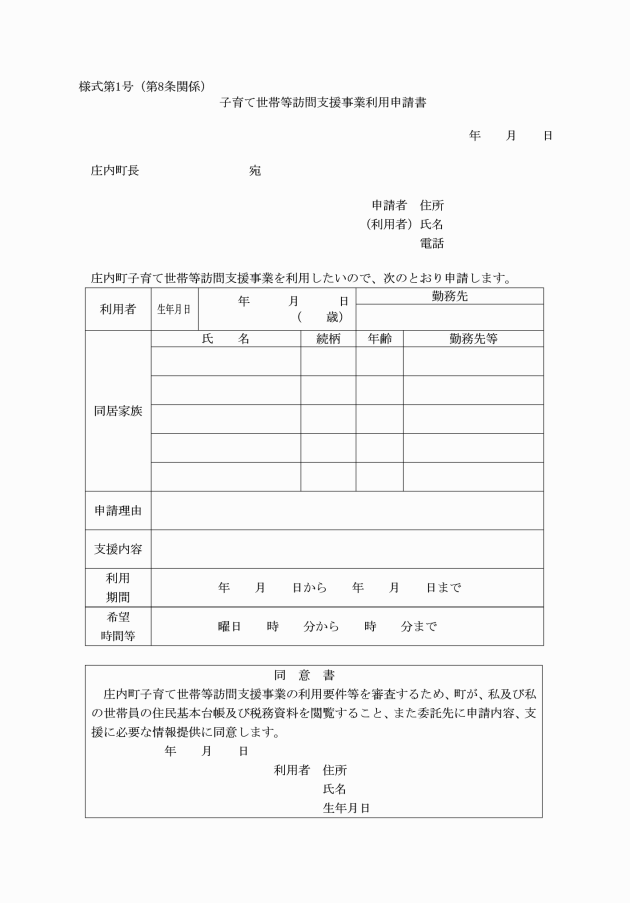

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項の規定により町が行う子育て世帯等訪問支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は町とする。ただし、その全部又は一部を町長が適当と認めるものに委託することができる。

(1) 保護者のない児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活環境等について不適当な養育状態にある家庭又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭若しくはそれに該当するおそれのある家庭

(3) 出産後の養育について出産前後において支援を行うことが特に必要と認められる妊産婦のいる家庭

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に支援が必要と認める家庭

(2) 育児支援(育児の支援、保育所等の送迎、外出の補助その他の支援をいう。以下同じ。)

(3) 子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談並びに助言

(4) 母子保健施策、子育て支援施策等の情報提供

(5) 対象家庭及び児童の状況又は養育環境の把握及び町への報告

(訪問支援員)

第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とし、常に身分証明書を携行し、訪問時に必ず提示しなければならない。

(1) 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護を行う者のいずれかに該当するものであること。

(2) 家事支援又は育児支援を適切に実行する能力を有する者

(3) 心身ともに健全であること。

(4) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ロ 法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ハ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

2 訪問支援員は、支援事業の目的、内容及び支援の方法について必要な研修を受けるものとする。ただし、当該研修に相当する内容の研修を修了していると町長が認めるときは、当該町長が実施する研修を修了したものとみなす。

(支援の実施日及び実施時間)

第6条 支援事業の実施日及び実施時間は、次に掲げる日を除く日の午前8時から午後6時までの間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間数)

第7条 支援事業を利用できる時間数の上限は、年48時間とする。ただし、町長が特に支援が必要と認めるときは、この限りでない。

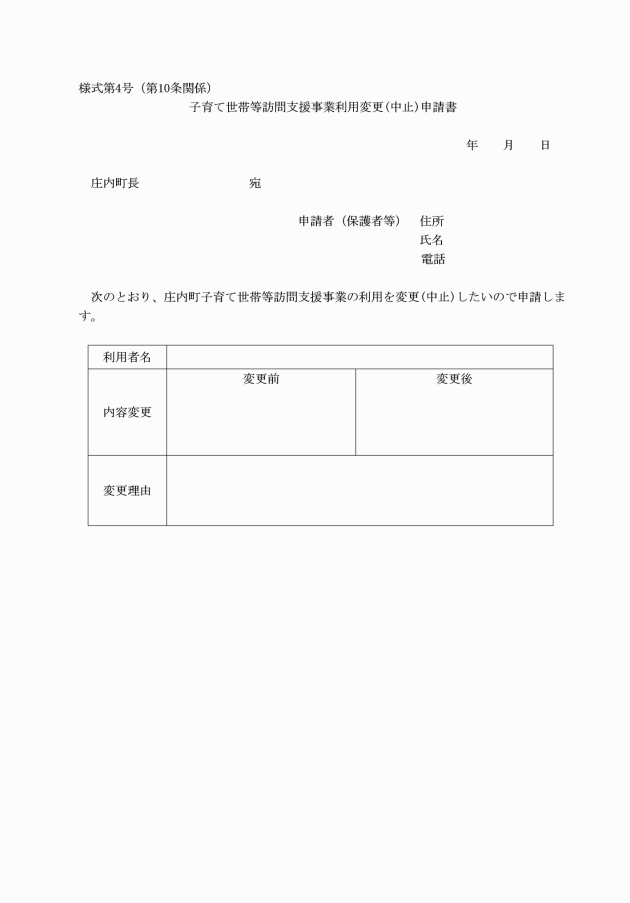

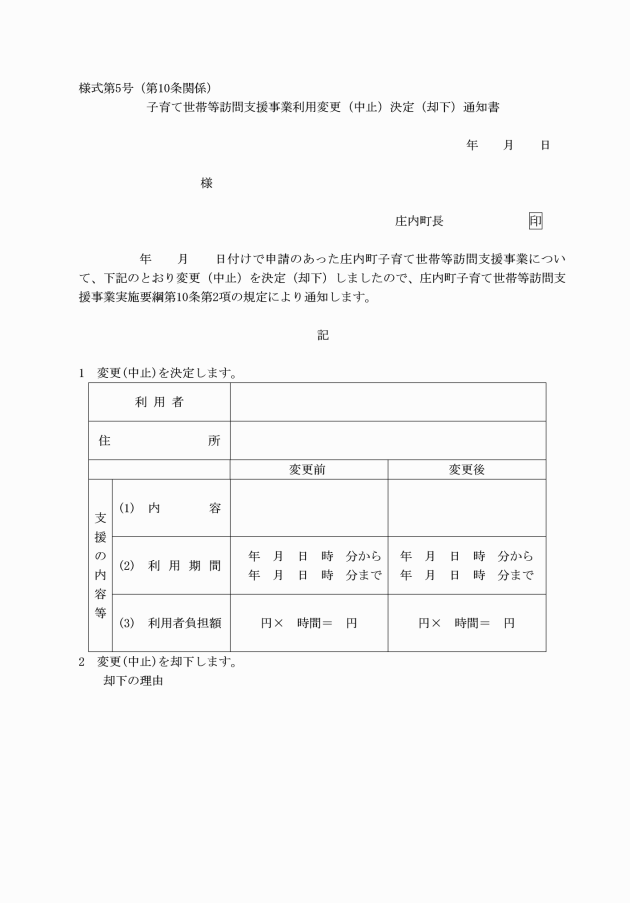

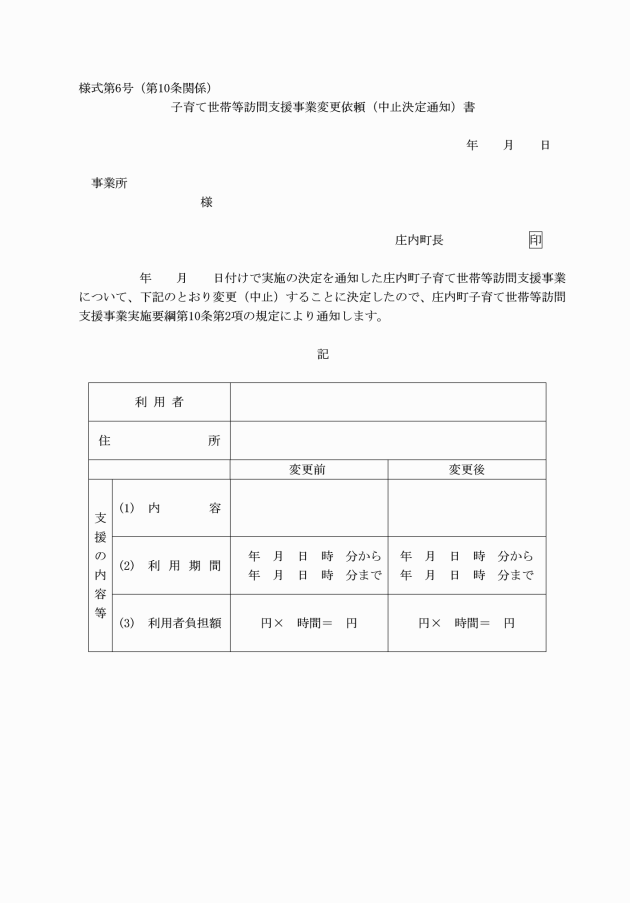

(事業の変更及び中止)

第10条 申請者は、支援事業の利用内容を変更し、又は利用を中止しようとするときは、子育て世帯等訪問支援事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、法第21条の18第2項の規定により、支援事業を利用した場合においては、利用者負担金の納付を免除する。

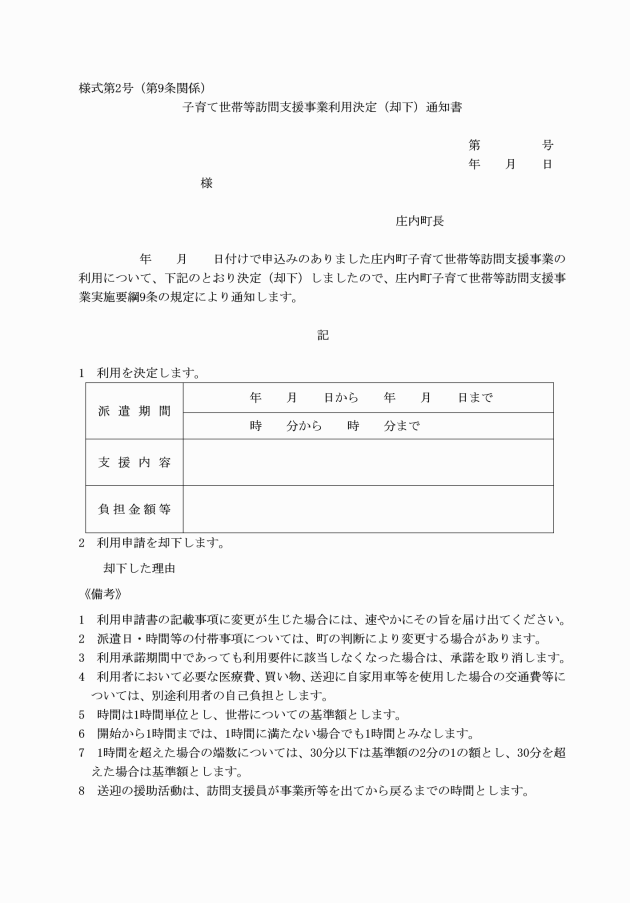

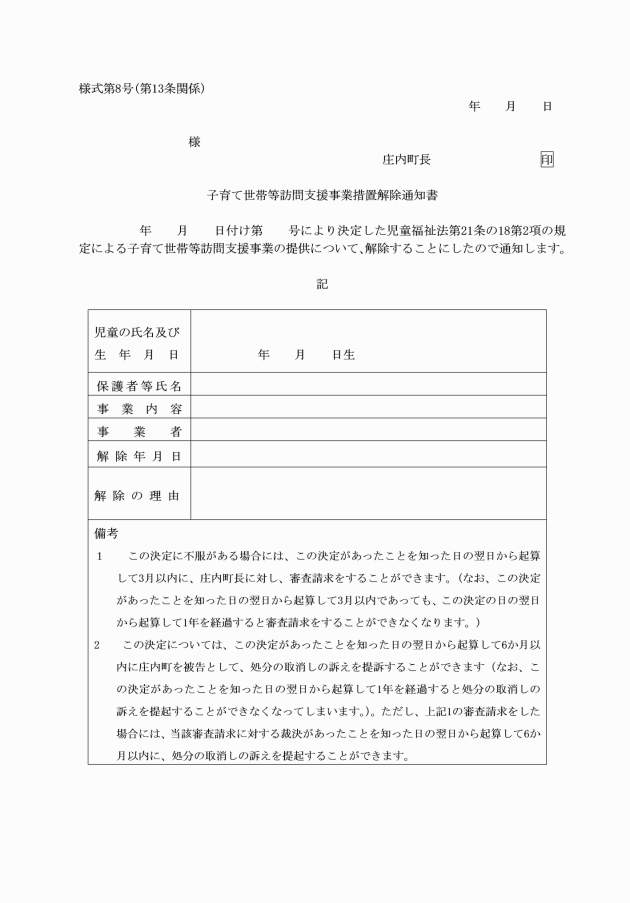

(利用決定の取消し等)

第12条 町長は、対象家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第3条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

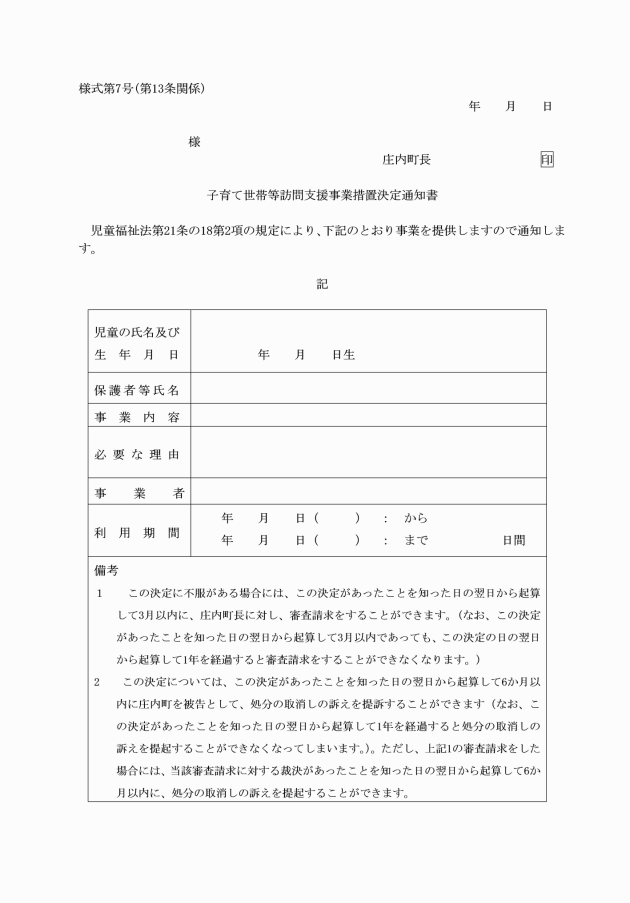

(勧奨及び支援並びに措置)

第13条 町長は、法第21条の18第1項により、事業の提供が必要であると認められる者について、当該事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるように支援するものとする。

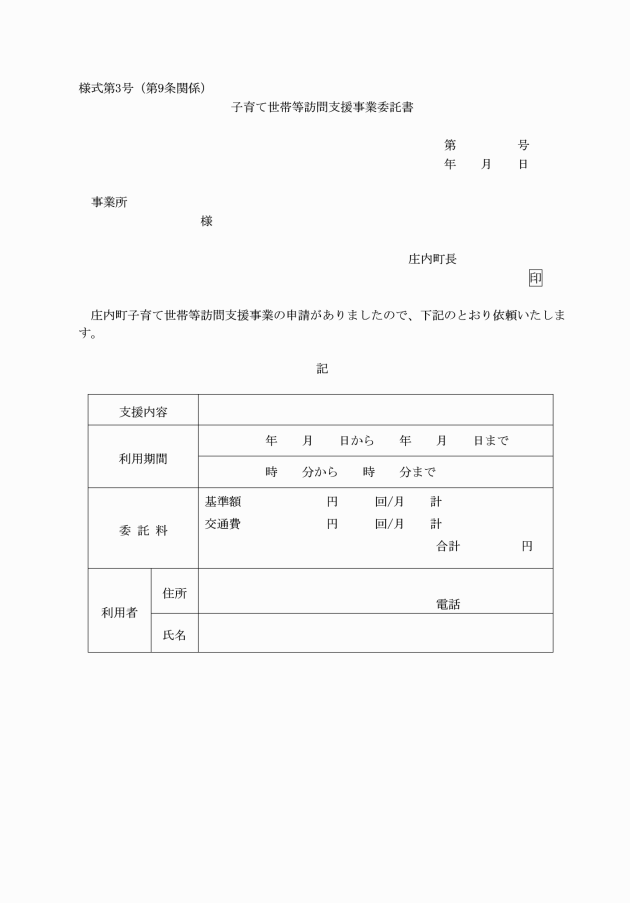

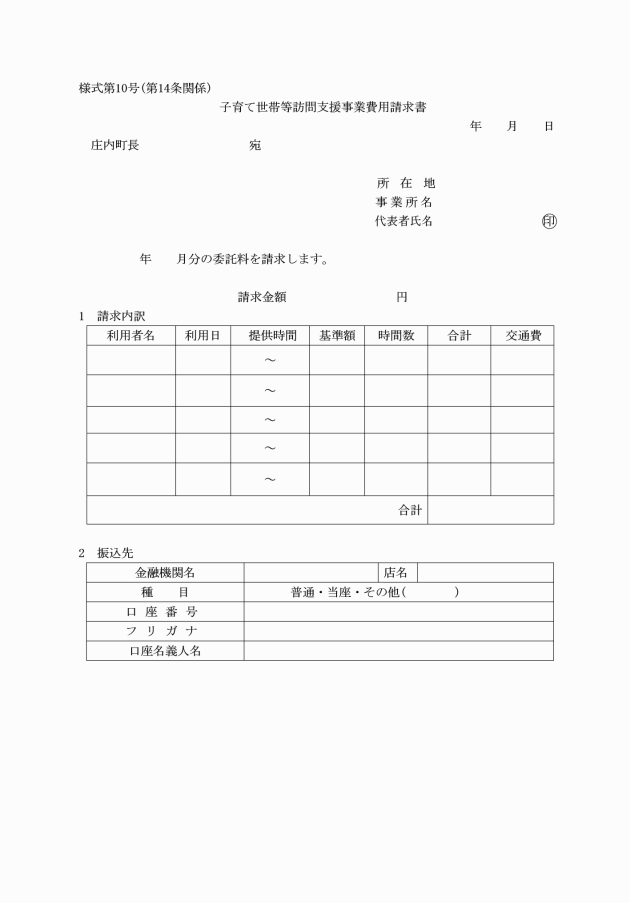

2 町長は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に当該委託事業者に当該委託料を支払うものとする。

3 委託事業者は、訪問した家庭が家事支援及び育児支援以外の支援も必要であると考えられる場合には、速やかに町に連絡しなければならない。

(守秘義務)

第15条 委託事業者及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。

(安全確保)

第16条 支援事業の実施にあたっては、当該支援事業の実施による事故の発生及びその再発の防止に努めるものとし、育児支援中に事故が生じた場合には、速やかに町に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月12日告示第149号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項及び次項において「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項及び次項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この要綱の施行に伴い必要な経過措置は、町長が別に定める。

別表(第11条関係)

世帯区分 | 1時間当たりの利用者負担額 | ||

1年間の利用時間のうち48時間までの分 | 1年間の利用時間のうち48時間を超え96時間までの分 | 1年間の利用時間のうち96時間を超えた分 | |

生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |

住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 300円 |

住民税所得割課税世帯 | 0円 | 600円 | 600円 |

その他の世帯 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |

備考

1 この表において生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者の属する世帯をいう。

2 この表において住民税非課税世帯とは、利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が、申請日の属する年度分(4月から6月までの期間にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課されていない世帯をいう。

3 この表において住民税所得割課税世帯とは、利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者の申請日の属する年度分(4月から6月までの期間にあっては、前年度分)の地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割の額を合算した額が77,101円未満である世帯をいう。

4 この表においてその他の世帯とは、生活保護世帯、住民税非課税世帯及び住民税所得割課税世帯に該当しない世帯をいう。